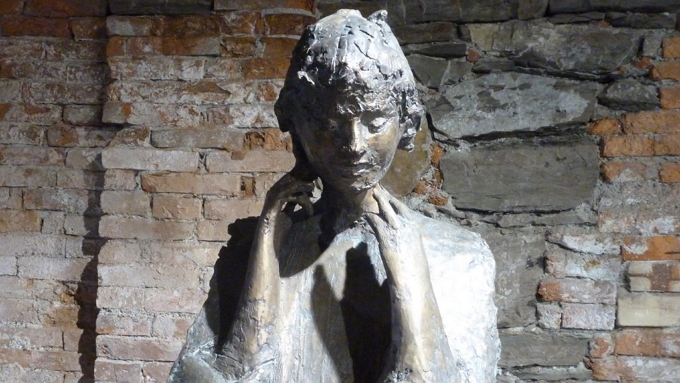

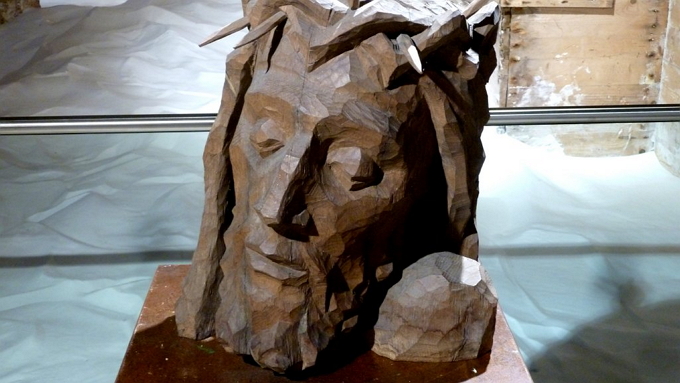

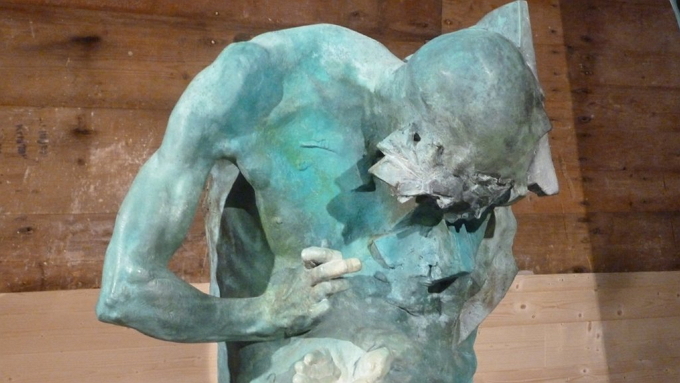

Seit einem Jahrzehnt begeistert die großartige Bildhauermeisterschule der HTL Hallein mit ihrem einzigartigen Erfolgsmodell. 89 Meisterschüler und Meisterschülerinnen aus Österreich, Deutschland, Italien und Slowenien haben in dieser Zeit ihr Wissen und Können auf ein meisterliches Niveau gehoben. Nun ist es Zeit für eine erste Zusammenschau. In einer umfassenden Ausstellung präsentierten die Meister und Meisterinnen ihr Können einem breiten Publikum auf der Pernerinsel in Hallein.

Die HTL Hallein setzt mit der Meisterschule Bildhauerei ein starkes Zeichen im österreichischen Bildungssystem. Sie unterstreicht damit die Wichtigkeit der nicht-akademischen, künstlerisch-handwerklichen Ausbildung und hebt sie durch dieses Angebot auf ein neues Niveau. Der Meisterklassenlehrgang ist einerseits ein Vorbereitungslehrgang zur Meisterprüfung, andererseits bereitet dieser auf die gewerbliche und künstlerische selbstständige Tätigkeit in der Wirtschaft vor.

Das Betätigungsfeld in der Bildhauerei ist ein mannigfaltiges: Vom Brauchtum (Maskenschnitzen), über Restaurierung, Gebrauchskunst, moderne Gestaltungen, Design, bis hin zum character design. Ebenso ist die Materialvielfalt in der Bildhauerei groß: Holz, Stein, Stahl, Ton, Bronze, … Dies macht diese Fachrichtung so interessant und besonders.

Ein erfolgreicher Abschluss der Meisterklasse berechtigt die AbsolventInnen zur Meisterprüfung anzutreten.

Mit dem positiven Abschluss des Wirtschaftsunterrichts ist der wirtschaftliche Teil der Meisterprüfung abgedeckt.

Die positive Teilnahme am Unterricht in Mitarbeiterführung ersetzt die Lehrlings-Ausbildnerprüfung. – (HTL Hallein, Fotos: OSt)

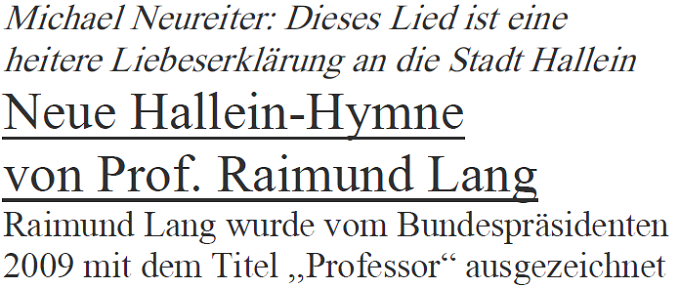

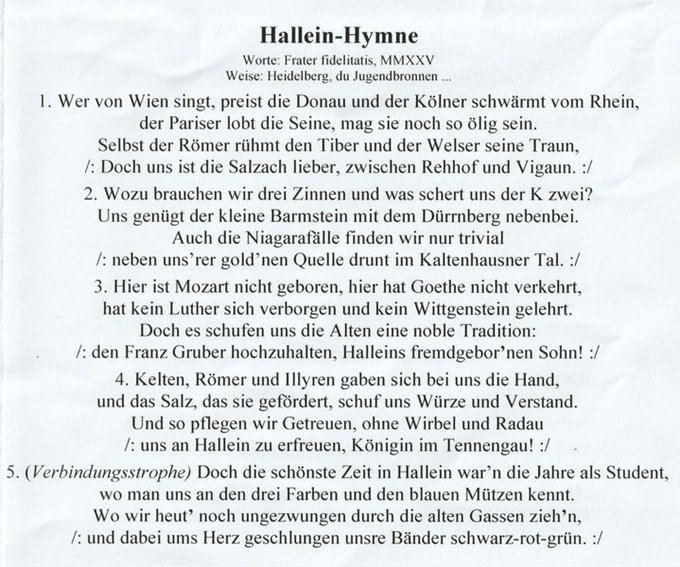

Bei der Geburtstagsfeier von drei Mitgliedern der Halleiner Studentenverbindung „Illyria“, präsentierte Prof. Raimund Lang, Salzburg, seine neue „Hallein-Hymne“ zur Melodie des Studentenlieds „Heidelberg, du Jugendbronnen“. Raimund Lang wurde 2009 für sein Engagement als „Vermittler österreichischer Kultur im Ausland“ vom Bundespräsidenten mit dem Berufstitel „Professor“ ausgezeichnet.

Prof. Lang überreichte seine Kreation dem Ehrensenior der katholischen österreichischen Studentenverbindung Michael Neureiter. Dieser bezeichnete das neue Lied als „eine heitere Liebeserklärung an Hallein“. Die Hallein-Hymne des Spezialisten für studentisches Liedgut und Studentenhistorikers wurde gleich im Bräustübl Kaltenhausen intoniert, das im neuen Lied als die „gold’ne Quelle drunt im Kaltenhauser Tal“ bezeichnet wird. – (M. N. Foto: Illyria)

Acht Künstler und Künstlerinnen der Bildhauer-Meisterklasse der HTL Hallein präsentieren ihre Meisterstücke und andere Arbeiten im kunstraum pro arte. Die Ausstellung gibt einen einzigartigen Einblick in die Bildhauerei und die kreative Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Materialien.

Die Meisterstücke zeichnen sich durch außergewöhnliche handwerkliche Präzision und innovative Ideen aus. Durch den Einsatz von Metall, Holz und Stein entstehen Werke, die sowohl ästhetisch als auch konzeptionell überzeugen. Jedes Meisterstück ist das Ergebnis jahrelanger Arbeit und intensiver Auseinandersetzung mit Material, Form und Technik. Die Künstler und Künstlerinnen zeigen in ihren Arbeiten, wie verschiedene Werkstoffe zu ausdrucksstarken Skulpturen verschmelzen können, die oft tiefe Themen wie Veränderung, Vergänglichkeit und Transformation behandeln.

Neben den Meisterwerken umfasst die Ausstellung auch eine Reihe von anderen Arbeiten, die die kreative Entwicklung der Künstler und Künstlerinnen dokumentieren. Sie sind in den letzten Jahre entstanden und spiegeln den ständigen Wandel der künstlerischen Praxis wider. Sie bieten einen wertvollen Einblick in den Entstehungsprozess und zeigen, wie sich die Künstler und Künstlerinnen im Umgang mit ihren Materialien weiterentwickelt haben.

Die anderen Arbeiten sind nicht weniger bedeutend; sie zeigen die Experimentierfreudigkeit und den Entdeckungsdrang der Künstler und Künstlerinnen und besonders in diesen Arbeiten wird deutlich, wie sie sich mit der Formensprache und den Möglichkeiten der Materialien auseinandersetzen. Sie spiegeln den fortwährenden kreativen Dialog zwischen Handwerk und Konzept.

Die Meisterstücke in dieser Ausstellung gehen weit über technisches Können hinaus und vermitteln tiefgründige, künstlerische Konzepte. Sie sind Ausdruck einer künstlerischen Reife, die aus jahrelangem Schaffen und Forschen resultiert. Ebenso ist der kreative Prozess in den anderen Arbeiten klar erkennbar, da sie den Weg zu den Werken zeigen und die kontinuierliche Weiterentwicklung verdeutlichen.

In dieser Ausstellung präsentieren Laura Breckner, Selina Klom, Bert Steiner, Stefan Buchsteiner, Michael Hagenauer, Michael Heilbrunner, Christopher Rusche-Schall und Matthias Winkler ihre Werke.

Diese Ausstellung ist eine Einladung, die Vielfalt und Tiefe der Skulpturen aus Metall, Holz, Stein und anderen Materialien zu entdecken. Sie zeigt, wie aus der Kombination von traditionellem Handwerk und modernen Konzepten lebendige, ausdrucksstarke Kunstwerke entstehen, die zum Nachdenken anregen und inspirieren.

Dauer der Ausstellung: 23. 1. bis 1. 2. 2025. Öffnungszeiten: Mi bis Fr: 16:00 bis 19:00, Samstag 10:00 bis 13:00 Uhr sowie nach Vereinbarung. -- (Text: TKK. Bild TKK: Laura Breckner).

Die Schülerinnen und Schüler der 2. BKN-Klasse der HAK-Hallein erarbeiteten mit dem Künstlerpaar Anna-Maria Stadler und Lukas Gwechenberger performative Interventionen im Kunstraum pro arte. In Anlehnung an die Auseinandersetzung zeitgenössischer Künstler:innen mit Alltagsobjekten wurde in einem zweitägigen Workshop durch performative Erkundungen mit den Schüler:innen ein Zugang zu Gegenwartskunst und ihren Räumen erarbeitet.

Als Ausgangspunkt dienten dabei künstlerische Arbeiten von Angelika Wischermann, Andrea Lüth, David Moises, Erwin Wurm, Christian Ecker u.a., anhand derer befragt wurde, was sich auftut, wenn ein Ding aus dem gewohnten Zusammenhang versetzt wird. In einer Experimentierphase erprobten die Schüler:innen diese künstlerische Strategie anhand jener Objekte, die in einem Kunstraum vorzufinden sind. In einer ortsspezifischen Erkundung des Kunstraums pro arte wurden die Dinge, die ohnehin in einem Kunstraum vorhanden sind, wie Sessel, Besen, Spachtel, Sockel, Verpackungsmaterial usw., in ihrer Funktion befragt. Unterschiedliche Möglichkeiten der Raumnutzung und der darin befindlichen Dinge wurden über den Körper und das spielerische In-Bezug-Setzen zu dem Vorgefundenen erschlossen.

Einblicke in den Prozess sind von 4. bis 8. November in Form einer Ausstellung im Kunstraum pro arte zu sehen.

Eröffnung: Montag, 4. November 2024 um 18:00 Uhr. Dauer der Ausstellung: 4. bis 8. November 2024. (Text: TKK, Bild: Lukas Gwechenberger)

Im Jubiläumsjahr 2018 von Franz Xaver Gruber und Joseph Mohr, wurde der Verein ,,Halleiner Puppentheater“ gegründet. Der Verein startete ein Musik- und Theaterfestival mit dem Namen ,,gruber&more“. Nun, im siebenten Festivaljahr, ist ,,gruber&more‘‘ in Hallein bereits zu einer Marke geworden und bereichert die vielfältige Kulturlandschaft der Stadt Hallein. Man erkennt, ,,gruber&more“ brilliert mit seinem Facettenreichtum. So kann man in Hallein das ,,Stille Nacht Museum‘‘, das Stadttheater, Räume im Gewerbe- und Industrieambiente als auch die Stadtpfarrkirche Hallein als Orte erleben, an denen weltliche und geistliche Musik gespielt und mit anderen Genres kombiniert wird. Nachwuchstalente, renommierte Musikerinnen und Musiker, international anerkannte Virtuosinnen und Virtuose spielen gemeinsam mit Orchestern und präsentieren Salzburger Kultur in ihrer ganzen Vielfalt. Auch initiiert ,,gruber& more‘‘ mit zahlreichen Anreizen kompositorisches Schaffen in Hallein. Das jährliche Festival bewahrt und fördert ein kulturelles Juwel in Hallein: Franz Xaver Grubers musikalisches, kompositorisches und gesellschaftliches Engagement. Um diesen hohen Anspruch zu erfüllen, gründete sich im Herbst 2024 die neue Kulturinitiative ,,gruber&more‘‘. Diese Kulturinitiative übernimmt nach den ,,gruber&more‘‘-Festen 2024/25, die noch unter der Schirmherrschaft des Halleiner Puppentheaters laufen, ab Juli 2025 die Festivals. Die Kulturinitiative fühlt sich den treuen und neuen Besucherinnen und Besuchern verpflichtet – in einem gelebten Crossover aus sinfonischer und heiterer Muse.

Die Bewahrung von Franz Xaver Grubers

musikalischem Vermächtnis bleibt die Devise des Vereins

Beginnend mit der Saison 25/26 präsentiert sich ,,gruber&more‘‘ in neuem Gewand. Das neue Team um Herbert Struber und den Vorstand ist breit aufgestellt und wird mit frischem Wind und neuen Ideen die Planungen für die nächste Saison vorantreiben. Die Bewahrung von Franz Xaver Grubers musikalischem Vermächtnis bleibt die Devise des Vereins. Mit einer lebendigen Dynamik sowie einem neuen Auftreten soll jedoch ein generationenübergreifender Austausch stattfinden, um so künftig noch mehr Menschen von dem Crossover-Programm und der Qualität der Veranstaltungen zu überzeugen. ,,gruber&more‘‘ plant die Festivalsaisonen nachhaltig und langfristig, kombiniert Genres, mixt Nachwuchstalente mit renommierten Musikerinnen und Musikern. International anerkannte Virtuosinnen und Virtuose spielen gemeinsam mit Orchestern und präsentieren Salzburgs Kultur in ihrer ganzen Vielfalt. Die Kulturinitiative initiiert lebbare und erlebbare kulturelle Aktivitäten und schafft Anreize zu innovativen Projekten mit zeitgenössischen Themen und zu kompositorischem Schaffen in Hallein. Um möglichst vielen Menschen einen niederschwelligen Zugang zu Kultur zu ermöglichen, liegt ,,gruber&more‘‘ die Gemeinnützigkeit und die soziale Komponente besonders am Herzen. Der Verein bietet preisgünstige und für Menschen und Familien mit geringerem Einkommen stark preisgesenkte Eintrittspreise für die eigenen Veranstaltungen an. Darüber hinaus ist ,,gruber&more‘‘ optional auch eine Orgelbau-Initiative mit eigener Spendensammlung, sollte die Pfarrgemeinde Hallein die Gruberorgel-Vollendung mit der Anschaffung eines mobilen Spieltisches und einer Chororgel wünschen. Durch diese Zielsetzung hofft der neu aufgestellte Verein, künftig noch stärker zu einem Anlaufpunkt für kulturinteressierte Menschen allen Alters zu werden und so einen wertvollen Beitrag für das kulturelle Zusammenleben in Hallein und der gesamten Region leisten zu können.

Das Team rund um die Schaffung

der Kultur-Initiative ,,gruber&more“

Herbert STRUBER

Obmann und künstlerischer Leiter

Maximilian HOFER

Angehender Lehrer, Schriftführer des Vereins, Veranstaltungs-Durchführung

Astrid SCHATTEINER

Bankangestellte Hallein, Kassierin des Vereins, Veranstaltungs-Durchführung

Andrea LEISINGER

Theologin, zuständig für Planung und Mitarbeit bezüglich Programmentwicklung,

Veranstaltungs-Durchführung in der Stadtpfarrkirche

Gabriele GERNERTH MAUTNER-MARKHOF

Rechtsanwältin, zuständig für Finanzplanung und Förderansuchen, Mitarbeit Programmentwicklung

Christopher Patrick HABERSATTER

Unternehmer, zuständig für Corporate Design und Marketing

Maria SCHWARZMANN

Referentin für Öffentlichkeitsarbeit, zuständig für Kommunikation und Pressearbeit

Kontakt zum Verein gruber&more

5411 Oberalm, Albinaweg 7, Telefon 06245/1234567, www.gruberandmore.at

Ansprechpartnerin: Frau Maria Schwarzmann. – (Text und Foto: gruber&more).

Für Filmarbeiten wurden die großartigen Straßenpflastersteine in der Halleiner Altstadt gehörig missbraucht. Sie wurden mit Schmutz verdreckt und stellten so der normalerweise gepflegten Stadt Hallein ein verheerendes, entsetzliches und abstoßendes Zeugnis aus. Man muss sich fragen, ob derartig fragwürdige Filmarbeiten in Hallein überhaupt noch gestattet werden sollten. Den fertiggestellten Streifen werden jedenfalls tausende Kinobesucher im ganzen Land sehen, vielleicht tourt er auch noch in andere Länder, um die Rufschädigung für die Stadt Hallein noch gravierender zu gestalten – eine wahrlich grauenvolle Werbung für die normalerweise gepflegte Altstadt von Hallein. Doch wer weiß, vielleicht gestalten sich die Dinge gar nicht so dramatisch, wie derzeit befürchtet werden muss. Es ist jedenfalls anzunehmen, dass der Film einst auch im Halleiner Stadtkino gezeigt wird – dann lässt sich auch beurteilen, wie sehr er der Stadt Hallein schadet. Oder vielleicht sogar nützt? – (Text und Foto: OSt).

Begleitend zum Medienkunstfestival Schmiede Hallein stellt der Tennengauer Kunstkreis nun schon seit mehreren Jahren die Ausstellungsräume des Kunstraum Pro Arte in Hallein für Künstlerinnen und Künstler aus diesem Netzwerk zur Verfügung. Für die aktuelle Ausstellung „Reigen“ wurde die in Hallein lebende Künstlerin Beate Ronacher eingeladen, sich zu präsentieren. Beate Ronacher beschäftigt sich in ihren Installationen, Malereien und Performances mit Material und Körper. Found Objects aus der Natur bis hin zu Kultur- und Konsumgütern, Arbeitsprozesse bis hin zu rituellen Gesten werden zum künstlerischen Forschungsfeld. Vom 12. September bis 19. Oktober zeigt die Performancekünstlerin Arbeiten aus der Zeit 2020 bis 2024.

Rund 50 Interessierte konnten Laila Huber, Kunstraum Pro Arte, und Rüdiger Wassibauer, künstlerischer Leiter der YnselZeit und Schmiede, zum Start der Schmiede24 und Eröffnung der Ausstellung „Reigen“ begrüßen. Den Rahmen für die Einführung in die Entstehungsgeschichten der Exponate im Dialog mit Laila Huber bildete die „Cleaning Performance“ von Beate Ronacher. „Mit dieser Wisch-Performance zitiere ich die Performance-Künstlerin Carolee Schneemann, die in den 70er Jahren an einem Klettergurt und Seil hängend, Wände und Boden eines Raums mit Buntstiften bemalte. Ich modifiziere die Situation und greife dazu eine zentrale Handlung aus einem Haushalt auf, das Wischen des Bodens. Ich bemale nicht, ich wische“, so Ronacher über eines ihrer zentralen Stilmittel in ihren Performances und Fotomontagen. Sie arbeitet mit Zitaten anderer Künstlerinnen mit vorwiegend feministischem Hintergrund.

Einen Arbeitsschwerpunkt von Beate Ronacher bildeten die Liegeperformances „Fußfälle“ vor zentralen Kunst- und Kultur-Events, die in Form von C-Prints auf einer Palette dokumentiert sind. Für diese Serie erhielt sie 2021 den ,,Gabriele Heidecker Preis‘‘. Die Zäsur in dieser künstlerischen Ausdrucksform stellte eine Liegeperformance in Salzburg dar: Die Künstlerin wurde dabei von einem Auto überfahren – was einen längeren Krankenhausaufenthalt nach sich zog. Als Konsequenz daraus beschloss Ronacher, sich dem Thema ohne aufwändiges Reisen und mit weniger Gefahrenpotential zu widmen: Ob Art Contemporary Wien, Biennale in Venedig, Artdubai, Documenta, Art Basel - Beate Ronacher ist seither in Form von Fotomontagen präsent, die alle im Kunstraum Pro Arte zu sehen sind.

Komplettiert wird die Ausstellung durch Videoperformances, mit denen Ronacher eigentlich begonnen hatte, und Installationen. ,,Reigen‘‘ steht für mich zum einen für eine Mischung von Medien, zum anderen für eine Rundumschau in Form von Rückblick und Ausblick‘‘, erklärt die Künstlerin wie der Name der Ausstellung entstand. Eine Performance Lecture am 27.9., 19.00 und die Finissage am 19.10., ebenfalls im Kunstraum Pro Arte, runden den ,,Reigen‘‘ ab. Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag 16-19 Uhr, Samstag 10-13 Uhr. – (Text und Fotos: Galerie “Kunstraum Pro Arte“, Schmiede).

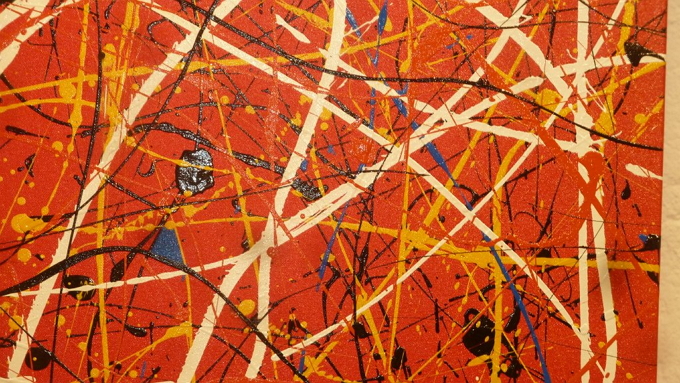

Die immer wieder auf erfreuliche Weise in Erscheinung tretende, aktive Künstlergruppe Plan B aus Hallein, veranstaltete auch heuer wieder ihr jährlich stattfindendes Symposium und bietet allen an Kunst Interessierten eine wichtige und wertvolle Plattform, um sich selbst künstlerisch zu verwirklichen. Vom 1. bis 7. September wurde im Ziegelstadel in Hallein angeregt und intensiv gearbeitet, die Ergebnisse reichten von realistischen Darstellungen bis zu völlig abstrakten Arbeiten und wurden bei der Werkschau am Samstag, dem 7. September, einem künstlerisch interessierten und beeindruckten Publikum präsentiert. Unsere Fotos oben zeigen daraus einige Beispiele. Von Wolfgang von Goethe stammt dazu der kluge Ausspruch: ,,Der Mensch und das Tier essen und fressen ein Leben lang. Aber nur der Mensch hat sich, aufgrund seiner Fähigkeiten, zu künstlerischer Tätigkeit erhoben.‘‘ – (Odo Stierschneider. Fotos: OST)

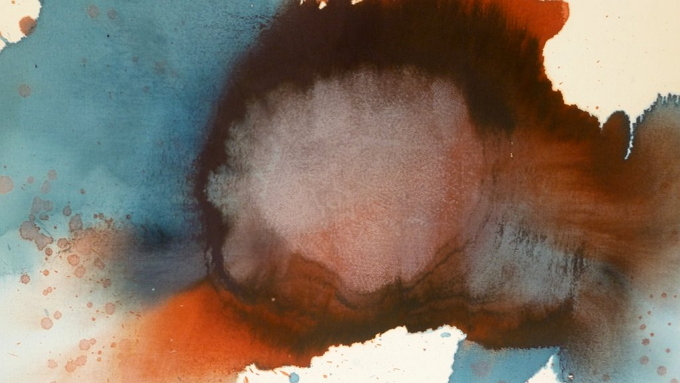

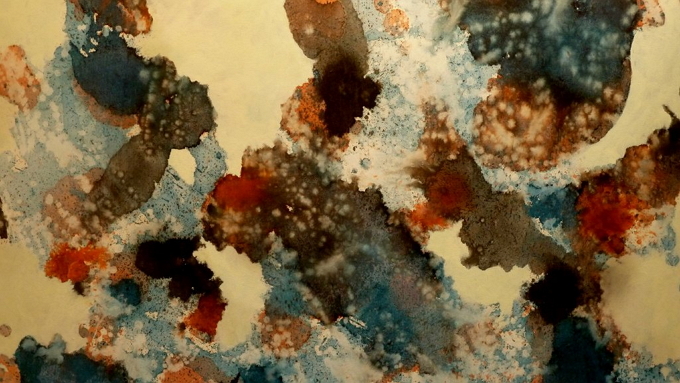

Rüdiger Wassibauer und Kuratorin Claudia Schnugg ist es gelungen, alle Kunstwerke zu Anna Dumitrius Projekt „The Mutability of Memories and Fates // Die Veränderlichkeit von Erinnerungen und Schicksalen“ im Rahmen der YnselZeit in die Alte Saline auf der Pernerinsel in Hallein zu holen. Die Installationen, Objekte und Dokumentarfotografien gehen auf das erste „Artist in Residence“ am Institute of Epigenetics and Stem Cells des Helmholtz Zentrum München zurück. Sie entstanden über den Zeitraum von vier Jahren aus Diskussionen mit den Forscher:innen des Instituts und Stammzellenforschung sowie poetischen und philosophischen Überlegungen dazu. Durch Verbindungen zum täglichen Leben und geschichtlichen Begebenheiten werden Stammzellenforschung und Epigenetik greifbar.

Das Thema Stammzellenforschung ist komplex. Die mehrfach ausgezeichnete britische Bio-Art-Künstlerin Anna Dumitriu versteht ihre Kunstwerke als Beitrag, Menschen einen Eindruck von Stammzellenforschung zu vermitteln und sie dadurch zu befähigen, bei diesem hochkomplexen Thema mitzureden.

Die Objekte spiegeln die vielfältigen Zugänge zur Stammzellen-Thematik wider und zeigen das spannende Wechselspiel zwischen Kunst und Wissenschaft

Obiges Foto zeigt die skulpturale „Halskette zur Zellumprogrammierung“, die die Chromatinstruktur des OCT-4-Gens darstellte. Dieses Gen stellt einen embryonalen stammzellähnlichen Zustand her. Das Gedächtnis der Zelle wird gelöscht, sie erhält dadurch das Potenzial, zu einer anderen Zellart zu werden. – (Text und Foto: Ynselzeit.)

International unter den Festspielbesuchern in Hallein längst schon berüchtigt ist die sture, permanente Ablehnung des dringend erforderlichen Vorhabens, die entsetzliche, abschreckende und höchst peinliche Festspiel-Fassade auf der Halleiner Pernerinsel endlich auf eine passende Art und Weise formal und farblich zu gestalten. Diese Schreckensfassade -- es gibt in der ganzen Stadt Hallein keine zweite Gebäudefront, die derart unerfreulich wirkt – ist auf der ganzen Welt die Schockierendste. Es ist absolut unverständlich, warum die langgestreckte Fassade nicht schon längst formal einheitlich gestaltet und farbmäßig von ihren abschreckenden Grautönen zugunsten einer hinreißenden farblichen Gestaltung befreit wurde. Genauso unverständlich: Wieso wurde sie nicht schon längst von den an ihrer Basis noch immer bestehenden, völlig absurden Auto-Unterständen befreit? Der gegenwärtige Zustand dieser Schreckensfassade blamiert jedenfalls die Stadt Hallein und die Salzburger Festspiele in höchstem Maße. Dies sollte nicht länger sein, deshalb hoffen wir auf ein sinnvolles Einlenken der dafür zuständigen und verantwortlichen Persönlichkeiten. Denn eines Tages könnte die schäbige Fassade den Salzburger Festspielen derart auf die Nerven gehen, dass sie sogar ihren Abzug von der Pernerinsel in Erwägung ziehen. (Odo Stierschneider. Foto: OSt.)

Vom 3. bis 25. August 2024 wurde die Halleiner Pernerinsel wieder zum Anziehungspunkt für Kulturinteressierte aus aller Welt. Die Salzburger Festspiele brachten mit der Neuinszenierung von „Die Orestie“ und der multidisziplinären Performance „Everything that happened and would happen“ zwei spannende Schauspiele auf die Bühne. Da durfte der kulinarische Genuss natürlich nicht fehlen! Auch heuer überzeugten die Halleiner Gastronomen wieder mit einem vielfältigen und qualitätsvollen Angebot. Manche Gastronomen haben sich zudem tolle Festspiele-Specials einfallen lassen, andere verlängerten während der Festspielzeit die Öffnungszeiten ihrer Küche. Alle Kulturfreunde in Hallein – und nicht nur sie – hoffen jedenfalls, dass in nächster Zukunft die entsetzliche Hauptfassade, (dazu unser Foto oben), hinter der auch die Aufführungen der Salzburger Festspiele stattfinden, endlich in einen optisch erträglichen Zustand versetzt wird. Das jetzige Aussehen dieser Fassade ist jedenfalls ein Skandal für die Kulturstadt Hallein. (Text und Foto: Odo Stierschneider).

In der einstigen Saline auf der Halleiner Pernerinsel sind derzeit zahlreiche Bilder zu bewundern, aber auch abzulehnen. Zu letzteren gehören auch die vier Bilder, die wir oben abgebildet haben. Foto 1: Ein wildes, abstraktes Durcheinander. So etwas wird immer dann produziert, wenn es an künstlerischer Ausdrucksfähigkeit total mangelt. Foto 2: Laut Beschreibung wird hier ein Teil der Stadt Hallein gezeigt. Wir haben 12 Ausstellungsbesucher befragt, ob sie wissen, um welchen Teil der Stadt Hallein es sich hier handelt. Alle Befragten mussten zugeben, dass sie keine Ahnung haben, welchen Teil der Stadt Hallein dieses schummrige Bild zeigen könnte. Foto 3: Wir haben einen Bildausschnitt gewählt, von dem wir annehmen, dass er eine graphisch verfremdete Stadt Hallein zeigt. Foto 4: Dieses Bild ist qualitätsmäßig zweigeteilt. Die rechte Hälfte (im Hintergrund sind die beiden Barmsteine angedeutet), ist zu akzeptieren, während die linke Hälfte nur noch wenig mit Kunst, dafür aber viel mit Pfusch zu tun hat. – (Odo Stierschneider. Fotos: OSt.)

Unter dem nur wenig aussagekräftigen Ausstellungs-Titel AHA (bedeutet: Anti-These Hallein), mit dem eher unpassenden Untertitel ,,Eine Ausstellung über Zerrissenheit und Identität‘‘, wird in den neu gestalteten Räumlichkeiten der Saline auf der Pernerinsel eine sensationelle, erfreuliche und sehenswerte Ausstellung dargeboten. Dazu gibt es im Ausstellungsprogramm unter dem Titel ,,Wir sind die Anti-These‘‘ eine Einführung in die Ausstellung, die wir nachstehend abdrucken. Wir zitieren: ,,Die umgebauten Räumlichkeiten der Saline, die nun wieder der Zeit ihrer Erbauung ähneln, wurden durch die Ausstellung ,Anti-These Hallein‘ diesen Sommer feierlich eröffnet. Hallein, eine bekannte Arbeiter-, Industrie- und Handwerkerstadt, war immer eine Inspirationsquelle und ein Ausgangspunkt für künstlerisches Schaffen. Dieses Faktum wird in einer breit aufgestellten Kulturinitiative, die sich zwischen den Begriffen von Ablehnung, Ignoranz und Identität bewegt, in den Sommermonaten 2024 genauer in den Fokus eines sowohl historischen als auch künstlerischen Interesses gerückt. Die Ausstellung präsentiert neben lokal bekannten Größen Werke namhafter Künstler und Künstlerinnen wie Anvidalfarei, Balkenhol, Böhme, Hrdlicka, Kazár, Manzù, Niedertscheider, Schmidt, Wagner und Walpoth.“ Die Stadt Hallein nahm 2,3 Millionen Euro in die Hand, um der Saline eine größere statische Sicherheit und ein auf historischen Grundlagen aufgebautes neues Aussehen zu verleihen. Das alles ist hervorragend gelungen. – (Odo Stierschneider. Fotos: OSt.)

Rüdiger Wassibauer, künstlerischer Leiter der Schmiede Hallein, erläutert die beiden ineinandergreifenden Events so: „Die YnselZeit versteht sich als temporäres Kulturhaus, wie auch die Schmiede ein temporäres Festival ist. Im Mittelpunkt stehen Begegnung und Austausch zwischen unterschiedlichsten Disziplinen. Die YnselZeit unterstützt dabei Künstler:innen aus dem Tennengau, die Schmiede Hallein ist ein Treffpunkt auf internationaler Ebene. 2024 wird aber auch die YnselZeit überregional erweitert.“

Besonders stolz ist man dementsprechend auf die Kooperation mit dem Helmholtz Zentrum München, Institute of Epigenetics and Stem Cells: Während einer Residency entstand dort „The Mutability of Memories and Fates“, eine Ausstellung der Künstlerin Anna Dumitriu, mit umfassendem Rahmenprogramm, die vom 5. bis 8. 9. auf die Pernerinsel kommt. Kuratorin Claudia Schnugg umreißt das komplexe Thema: „Es geht dabei darum, herauszufinden, ob Stammzellen noch ein „Gedächtnis“ besitzen, das in der Struktur ihrer DNA verbleibt.“ Anna Dumitriu hatte dafür ein Experiment vorgeschlagen, bei dem eine identische Population von Stammzellen in vier verschiedene Zelltypen differenziert und dann wieder in Stammzellen umgewandelt wird. Man darf gespannt sein...

In eine völlig andere Richtung geht das Projekt von Haubenkoch Aaron Priewasser, welches er gemeinsam mit der Halleiner Theatermacherin Christa Hassfurther (bodi end sole) entwickelt hat: Unter dem Titel „What The Hall?“ feiert man am 28. 9. Erntedank und vermittelt in Form eines ausgeklügelten Menüs den Geschmack Halleins. Den Rahmen bilden poetische Leckerbissen, Musik und kulinarische Themen wie ein Ratespiel zu Gerüchen von Kräutern bzw. die Bedeutung von Slow Food und der Respekt vor Tieren, die uns Nahrung sind – ein Fest für Geist und Sinne im wahrsten Sinn des Wortes.

Den Abschluss der Ynselzeit bildet ein Musical-Schwerpunkt der MUS-EN mit „Daddy Longlegs“, einem Kinderworkshop und einem Best-of Abend der Musicaldarstellerin Steffi Regner. Natürlich bleiben bewährte Programmpunkte bestehen, wie das Kunstsymposium der Künstlergruppe Plan B, Kooperationsprojekte mit dem Kulturforum Hallein und dem Toihaus sowie der Tech-Workshop für Kinder, die MiniSchmiede.

Um Entschleunigung geht es beim MedienKunstFestival Schmiede, das 2024 unter dem Generalthema SLOTH steht. „Das englische Wort für Faultier hat neben Optik, Akustik und Kürze einen weiteren Vorteil: Sloth, auch Trägheit und Faulheit, ist eine der sieben Todsünden. Wie kann ein Tier nach einer Todsünde benannt werden? Was sagt das über uns, bzw. über unser Weltbild aus? Statt zu beschleunigen, wollen wir dem Rückwärtsgang vorbeugen.“ umreißt Rüdiger Wassibauer die Gedanken, die ihn und sein Team zu diesem Thema geführt haben. Im Rahmen der Schmiede reichen sich wieder Wissenschaft und Medienkunst die Hände. Zehn Labore, ein Kaffeekränzchen zum Thema KI mit der Halleiner Expertin Stephanie Meisl, Vorträge, Diskussionen und die Vernissage zur Ausstellung „Reigen“ von Beate Ronacher zum offiziellen Auftakt der Schmiede, bilden wieder ein spannendes Programm für alle an Medienkunst Interessierten. Den Abschluss der Schmiede24 bildet am 20.9. wie immer die Werkschau, in deren Rahmen das Jahresstipendium für Medienkunst 2024 des Landes Salzburg, übergeben wird.

Last but not least ist das Organisationsteam natürlich stolz, offiziell als „Green Event“ zertifiziert zu sein. Nachhaltigkeit war den Protagonisten und Protagonistinnen von Ynselzeit und Schmiede ja immer schon ein großes Anliegen. – Unsere beiden Fotos oben zeigen einen Teil des historischen Salinengebäudes von außen, welches nun innen sorgfältig renoviert wurde, sowie einen Blick durch eines der Fenster ins Innere des Salinengebäudes. – (R. Wassibauer. Fotos: O. Stierschneider.)

Vierzig Tage dichtes Programm bieten Ynselzeit und Schmiede Hallein ab 1. September in der Alten Saline auf der Pernerinsel in Hallein, die ab sofort nach der Renovierung wieder als Kultur-Hotspot im Tennengau zur Verfügung steht. Der Bogen spannt sich von Wissenschaft über Medienkunst, Musik, Theater bis zu einem eigens für Kinder konzipierten Programm. Rüdiger Wassibauer, künstlerischer Leiter der Schmiede Hallein erläutert die beiden ineinander- greifenden Events so: „Die Ynselzeit versteht sich als temporäres Kulturhaus, wie auch die Schmiede ein temporäres Festival ist. Im Mittelpunkt stehen Begegnung und Austausch zwischen unterschiedlichsten Disziplinen. Die Ynselzeit unterstützt dabei Künstler:innen aus dem Tennengau, die Schmiede Hallein ist ein Treffpunkt auf internationaler Ebene. 2024 wird aber auch die Ynselzeit überregional erweitert.“

Besonders stolz ist man dementsprechend auf die Kooperation mit dem Helmholtz Zentrum München, Institute of Epigenetics and Stem Cells: Während einer Residency entstand dort „The Mutability of Memories and Fates“, eine Ausstellung der Künstlerin Anna Dumitriu, mit umfassendem Rahmenprogramm, die vom 5. bis 8.9. auf die Pernerinsel kommt. Kuratorin Claudia Schnugg umreißt das komplexe Thema: „Es geht dabei darum, herauszufinden, ob Stammzellen noch ein „Gedächtnis“ besitzen, das in der Struktur ihrer DNA verbleibt.“ Anna Dumitriu hatte dafür ein Experiment vorgeschlagen, bei dem eine identische Population von Stammzellen in vier verschiedene Zelltypen differenziert und dann wieder in Stammzellen umgewandelt wird. Man darf gespannt sein...

In eine völlig andere Richtung geht das Projekt von Haubenkoch Aaron Priewasser, welches er gemeinsam mit der Halleiner Theatermacherin Christa Hassfurther (bodi end sole) entwickelt hat: Unter dem Titel „What The Hall?“ feiert man am 28. 9. Erntedank und vermittelt in Form eines ausgeklügelten Menüs den Geschmack Halleins. Den Rahmen bilden poetische Leckerbissen, Musik und kulinarische Themen wie ein Ratespiel zu Gerüchen von Kräutern bzw. die Bedeutung von Slow Food und der Respekt vor Tieren, die uns Nahrung sind – ein Fest für Geist und Sinne im wahrsten Sinn des Wortes.

Den Abschluss der Ynselzeit bildet ein Musical-Schwerpunkt der MUS-EN mit „Daddy Longlegs“, einem Kinderworkshop und einem Best-of Abend der Musicaldarstellerin Steffi Regner. Natürlich bleiben bewährte Programmpunkte bestehen, wie das Kunstsymposium der Künstlergruppe Plan B, Kooperationsprojekte mit dem Kulturforum Hallein und dem Toihaus sowie der Tech-Workshop für Kinder MiniSchmiede.

Um Entschleunigung geht es beim MedienKunstFestival Schmiede, das 2024 unter dem Generalthema SLOTH steht. „Das englische Wort für Faultier hat neben Optik, Akustik und Kürze einen weiteren Vorteil: Sloth, auch Trägheit und Faulheit, ist eine der sieben Todsünden. Wie kann ein Tier nach einer Todsünde benannt werden? Was sagt das über uns, bzw über unser Weltbild aus? Statt zu beschleunigen, wollen wir dem Rückwärtsgang vorbeugen.“ umreißt Rüdiger Wassibauer die Gedanken, die ihn und sein Team zu diesem Thema geführt haben. Im Rahmen der Schmiede reichen sich wieder Wissenschaft und Medienkunst die Hände. Zehn Labore, ein Kaffeekränzchen zum Thema KI mit der Halleiner Expertin Stephanie Meisl, Vorträge, Diskussionen und die Vernissage zur Ausstellung „Reigen“ von Beate Ronacher zum offiziellen Auftakt der Schmiede bilden wieder ein spannendes Programm für alle an Medienkunst Interessierten. Den Abschluss der Schmiede24 bildet am 20.9. wie immer die Werkschau, in deren Rahmen der das Jahresstipendium für Medienkunst 2024 des Landes Salzburg übergeben wird.

Last but not least ist das Organisationsteam natürlich stolz, offiziell als „Green Event“ zertifiziert zu sein. Nachhaltigkeit war den Protagonist:innen von Ynselzeit und Schmiede ja immer schon ein großes Anliegen. – (Text: Schmiede Hallein, Foto: Odo Stierschneider).

Die Bergknappen-Kapelle aus Bad Dürrnberg ist allseits bekannt und beliebt auf Grund ihrer immer wieder vorzüglich dargebotenen musikalischen Leistungen. Dies zeigte sich wieder eindrucksvoll bei ihrem gelungenen Konzert in der trockengelegten Salzachbucht in Hallein am Dienstag, 25. Juni. Das 1. Foto zeigt die Bergknappen-Kapelle von vorne, auf dem 2. Foto ist sie von rückwärts zu sehen, das 3. Foto zeigt sie von der Seite aus fotografiert. Auf dem 4. Foto ist auch die Schlagzeug-Gruppe festgehalten. Die Zuhörerinnen und Zuhörer waren jedenfalls begeistert, unter ihnen befand sich auch, wie auf dem Foto 5 (in der linken oberen Bildhälfte) und dem Foto 6 (ganz links unten im Bild) zu sehen, der Bürgermeister der Stadt Hallein, Alexander Stangassinger. So hoffen wir aus ganzem Herzen, dass die durch Trockenlegung missbrauchte und ruinierte Salzachbucht, möglichst bald wieder in ihren ursprünglichen mit Wasser gefüllten Zustand versetzt wird und freuen uns schon jetzt auf das erste Konzert auf einer schwimmenden Plattform. – (Odo Stierschneider. Fotos: O.St.)

Die schreckliche Grau-in-Grau-Fassade jenes Gebäudes auf der Halleiner Pernerinsel, hinter der sensationeller Weise Aufführungen der Salzburger Festspiele stattfinden, ist eine Beleidigung für alle Kulturfreunde, speziell aber für die Festspiele und für deren Besucher. Das Ganze wird noch erheblich verschärft durch die in einem optisch unerträglichen Unterstand entlang der entsetzlichen Fassade parkenden Autos. All das Unfassbare vermittelt natürlich ein verheerendes Bild der ,,Festspielstadt Hallein‘‘. Es ist erstaunlich und unbegreiflich, dass die Stadt Hallein noch immer nicht daran denkt, die Festspielfassade optisch endlich anspruchsvoll zu gestalten. Derzeit ist die Eingangshauptfassade auf der Pernerinsel weltweit die Schäbigste, hinter der Aufführungen vom Rang der Salzburger Festspiele stattfinden. Eine peinliche und blamable Tatsache, die der Festspielstadt Hallein ein miserables Zeugnis ausstellt. Man sollte glauben, dass spätestens mit der Präsenz der Salzburger Festspiele auf der Pernerinsel im Halleiner Rathaus alles unternommen wurde, um eventuell im Rahmen eines Wettbewerbes zu einem repräsentativen Entwurf für die Gestaltung der ,,Festspiel-Fassade‘‘ zu gelangen. Doch in all den Jahren seit die Salzburger Festspiele auf der Pernerinsel präsent sind, gab es kein Signal der Stadt Hallein, dass man bestrebt sei, sie endlich passend zu gestalten. Dieser Tatbestand ist peinlich und erschreckend und könnte sogar dazu führen, dass die Festspiele ihre Präsenz in Hallein einfach wieder beenden. Dazu sollte es aber doch nicht kommen. Damit ergeht ein dringender Appell an die Stadt Hallein, die farbliche Neugestaltung der Festspielfassade endlich zu realisieren. Ein Wettbewerb wäre sicher sinnvoll, um zu verschiedenen Lösungen zu gelangen – der beste Entwurf oder auch eine Kombination der besten Entwürfe sollte schließlich zur Ausführung gelangen. Damit gäbe sich endlich die Stadt Hallein ganzjährig als Festspielstadt zu erkennen. – (Odo Stierschneider. Fotos: OST.)

Das Salzburger Museumswochenende 2024, mit freiem Eintritt in 71 Museen in allen Bezirken, lockte dieses Jahr besonders viele Besucherinnen und Besucher an. Mit mehr als 20.500 Gästen wurde der bisherige Rekord aus dem Vorjahr -- 2023 nutzten knapp 13.500 Personen das Angebot -- klar übertroffen. Für Landeshauptmann Wilfried Haslauer und Landeshauptmann-Stellvertreter Stefan Schnöll ist der Erfolg eine Bestätigung für die hervorragende Arbeit in den Museen des Landes: „Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unserer heimischen Museen gebührt ein besonderer Dank dafür, dass sie – oft auch im Rahmen ehrenamtlicher Tätigkeit – so viel Zeit und Energie darin investieren, die Kunst- und Kulturschätze des Landes auf immer neue Art und Weise zu präsentieren. Sie machen die Museen damit zu Orten der Wissensvermittlung für die gesamte Bevölkerung quer durch alle Altersschichten.“ Am Samstag öffneten beim Museumswochenende 2024 dreizehn Museen in der Landeshauptstadt und das Salzburger Freilichtmuseum in Großgmain bei freiem Eintritt ihre Türen. Am Sonntag waren es 57 Häuser in den Bezirken des Landes, die ihre vielfältigen Sammlungen kostenlos und teilweise mit Sonderprogrammen präsentierten. Klar gebrochen wurde der letztjährige Besucherrekord dann am Sonntag durch das ebenfalls hohe Interesse an den Regionalmuseen, rund 7.400 Gäste wurden in den Bezirken verzeichnet. Im Pongau teilten sich das Museum Tauernbahn und das Hoamathaus Altenmarkt mit jeweils 264 Besucherinnen und Besucher den Spitzenplatz. Im Tennengau war die keltische Geschichte ein Zugpferd, 405 Personen besuchten das Keltenmuseum in Hallein, womit auch der diesjährige Besucherrekord des Museumswochenendes erzielt wurde, weitere 290 den Kelten.Erlebnis.Berg in Bad Dürrnberg. Im Lungau lockte der Mühlenweg Zederhaus 380 Gäste zum Sonderprogramm rund um das Walcherhäusl, im Pinzgau war das Künstlerhaus Anton Thuswaldner in Kaprun mit 195 Besucherinnen und Besuchern gefragt. Im Flachgau zog es 300 Naturfreunde in die Auenwerkstatt in Weitwörth-Nußdorf. – (Landeskorrespondenz. Foto: OSt.)

Es sind exzellente und sehr spezielle Führungen durch die Stadt Hallein, die der sympathische und fachkundige Krimi-Bestseller-Autor Manfred Baumann dankenswerter Weise immer wieder durchführt. Er verweist seine begeisterten Gäste auf diverse Sehenswürdigkeiten und Besonderheiten der Stadt Hallein, liefert spannende Einblicke in das Erarbeiten heißer Krimis und gibt immer wieder Hörproben aus einem seiner zahlreichen Werke zum Besten. Diese Kombination bewährt sich hervorragend und so zeigen sich die zahlreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Manfred Baumanns exzellenten Stadtführungen durch Hallein ganz besonders fasziniert. Übrigens: Seine Salzburg-Krimis mit Kommissar Merana dienten bereits als Vorlage zur TV-Verfilmung in ORF und ZDF. Im Interesse der Stadt Hallein kann man nur wünschen, dass Manfred Baumann seine großartigen Führungen durch Hallein noch lange in dieser exzellenten Form durchführen wird. – (Odo Stierschneider. Fotos: OSt.)

Eine der ganz großen Fehlentscheidungen eines Halleiner Bürgermeisters in der Vergangenheit betraf die einst wunderschöne Halleiner Salzachbucht. Damals war sie noch mit Wasser der Salzach gefüllt, es gab noch drei zusätzliche Sitz-Stufen und daran anschließend einen Gehweg, der rund um die damalige Wasserfläche führte. Auf dem Wasser der Bucht schwamm eine große Holz-Plattform, die bereits von den Salzburger Festspielen bezahlt worden war, da diese sensationeller Weise auch hier mit Aufführungen in Erscheinung treten wollten. Doch dann geschah das Unfassbare. Nachdem die Salzachbucht in gewissen Zeitabständen immer wieder von eingeschwemmtem Sand und Kies befreit werden musste, beschwerten sich die damit beschäftigten Arbeiter darüber beim damaligen Halleiner Bürgermeister. Dieser reagierte bis heute völlig unverständlich, denn er ließ die Salzachbucht einfach mit Kies und Schotter zuschütten und trockenlegen. Das einstige Wasserbecken, der Gehweg entlang dessen sowie drei Sitzstufen der großen Bucht wurden einfach zugeschüttet. Insgesamt eine völlig falsche und bis heute unfassbare Maßnahme. Die ruinierte Bucht wurde nur noch einige Male benützt, doch mittlerweile steht sie schon seit Jahren leer, ungenützt und verfällt immer mehr in allen Bereichen. Ein Kulturskandal, eine Kulturschande der Extraklasse, die damit der Stadt Hallein bereitet wurde. Die einzige akzeptable Lösung dieses leichtfertig verursachten Problems kann nur darin bestehen, dass der ursprünglich begeisternde Zustand der Salzachbucht wieder hergestellt wird. Am besten wird das wichtige Vorhaben etappenweise auf mehrere Jahre aufgeteilt, so dass die finanzielle Belastung der Stadt Hallein erträglicher wird. Natürlich sollte auch der Kontakt zu den Salzburger Festspielen hergestellt werden, um sie über die Sanierung der Bucht zu informieren. Vielleicht erwärmt man sich bei den Festspielen sogar wieder für die ursprüngliche Absicht, in der Halleiner Salzachbucht Aufführungen durchzuführen. Sicherheitshalber drücken wir dafür gleich beide Daumen! -- (Odo Stierschneider. Foto: OSt.)

Vom 6. bis 12. Mai 2024 wurde Hallein zum Schauplatz des 10-Volt-Festivals, einem einzigartigen Ereignis, das die kreative Energie der Stadt eindrucksvoll präsentierte. Neben einer fesselnden Mischung aus Konzerten, Workshops, Vorträgen und geheimen Sessions bot das Festival ein besonderes Highlight: das ,,Artist in Residence Programm‘‘. Sorgfältig ausgewählte Künstlerinnen und Künstler erhielten die Möglichkeit, während der gesamten Festivalwoche in der malerischen Altstadt von Hallein zu residieren und Proberäume und Studios zu nutzen.

Die Veranstaltung am 10. Mai bot ein vielseitiges Line-up von Künstlerinnen und Künstlern wie Resi Reiner, Endless Wellness, Oh Alien, 5/8erl in Ehr’n, SALÒ, Yatwa, Bex, Zack Zack Zack und DJ 3ST. Jeder Act brachte seine einzigartige musikalische Perspektive mit und präsentierte ein unvergessliches Erlebnis für alle Besucherinnen und Besucher.

Am 11. Mai ging die musikalische Reise weiter mit Auftritten von Yasmo & die Klangkantine, Farce, Schattenmusik, Rahel, Cousines Like Shit, Alicia Edelweiss, Cari Cari, Atzur und Bonnie Callini. Jede Künstlerin, jeder Künstler und jede Band brachten ihre eigene Note in das Festival ein, wodurch eine vielfältige und inspirierende Atmosphäre entstand.

Die Konzerte am 10. und 11. Mai bildeten den Höhepunkt des Festivals und fanden nicht nur auf der Hauptbühne auf der Pernerinsel, sondern wurden auch an verschiedenen anderen Orten in der Stadt geboten, um die Vielfalt und Kultur von Hallein zu feiern. – (Text und Foto: Pete Alkinides.)

Absolut unverständlich und völlig unerklärlich. Der unfassbare Zustand der Festspielfassade auf der Halleiner Pernerinsel. Dazu unser 1. Schandfoto oben. Kein kulturell interessierter Mensch außerhalb von Hallein würde vermuten, dass hinter der faden, langweiligen, uninteressanten Fassade mit den überdachten Autoparkplätzen, Aufführungen der Salzburger Festspiele geboten werden. Jedes Jahr gehen an den armseligen Auto-Abstellplätzen zahlreiche Festspielbesucher vorbei und dahinter finden also auch die Salzburger Festspiele statt – das Ganze erscheint angesichts der unglaublichen Gegebenheiten doch eher als böswillig konstruierte Falschmeldung. Doch die Wahrheit kann eben auch schrecklich sein. Die Festspielfassade müsste auf alle Fälle von den Auto-Unterständen entrümpelt, in eine glatte Fassade verwandelt und – am besten nach einem künstlerischen Wettbewerb – farblich attraktiv gestaltet werden. Alles andere ist nur Pfusch und Horror. Als schlechter Scherz muss das letzte Foto oben empfunden werden. Es zeigt die tadellos gestaltete Fassade des Festspiel-Objektes, die zur Salzach hin gerichtet ist -- jedoch die wichtige Eingangs-Hauptfassade zu den Festspielen ist noch immer ein einziger, unfassbarer Horror. – (Odo Stierschneider. Fotos: OSt.)

Das 10-Volt-Festival ist ein einzigartiges Ereignis, das die kreative Energie der Stadt Hallein zum Leben erweckt. Neben einer fesselnden Mischung aus Konzerten, Workshops, Vorträgen und geheimen Sessions bietet das Festival ein besonderes Highlight: das ,,Artist in Residence‘‘-Programm. Sorgfältig ausgewählte Künstlerinnen erhalten die Möglichkeit, während der gesamten Festivalwoche in der malerischen Altstadt von Hallein zu residieren und Proberäume und Studios zu nutzen.

Die Veranstaltung am 10. Mai verspricht ein vielseitiges Line-up von Künstlerinnen und Künstlern wie Resi Reiner, Endless Wellness, Oh Alien, 5/8erl in Ehr’n, SALÒ, Yatwa, Bex, Zack Zack Zack und DJ 3ST. Jeder Act bringt seine einzigartige musikalische Perspektive mit und verspricht ein unvergessliches Erlebnis für alle Besucherinnen und Besucher.

Am 11. Mai geht die musikalische Reise weiter mit Auftritten von Yasmo & die Klangkantine, Farce, Schattenmusik, Rahel, Cousines Like Shit, Alicia Edelweiß, Cari Cari, Atzur und Bonnie Callini. Jede Künstlerin und jeder Künstler sowie jede Band bringen ihre eigene Note in das Festival ein, was eine vielfältige und inspirierende Atmosphäre schafft.

Die Konzerte am 10. und 11. Mai bilden den Höhepunkt des Festivals und werden nicht nur auf der Hauptbühne auf der Pernerinsel, sondern auch an verschiedenen anderen Orten in der Stadt stattfinden, um die Vielfalt und Kultur von Hallein zu feiern.

Das 10-Volt-Festival lädt alle Musikliebhaberinnen und Musikliebhaber ein, an diesem inspirierenden Ereignis teilzunehmen und gemeinsam die kreative Energie der Stadt Hallein zu erleben.

Tickets gibt es im Tourismusverband Hallein/Bad Dürrnberg oder unter www.eventjet.at – (TVB Hallein. Foto: OSt.)

Die zum Schandbauwerk gewordene Salzachbucht ist das flächenmäßig größte Bauwerk in der Halleiner Altstadt. Ursprünglich war die Salzachbucht mit Wasser gefüllt und es gab unten noch drei zusätzliche Sitzreihen, an die sich ein Gehweg rund um die einstige Wasserfläche anschloss. Auf dem Wasser schwamm eine großzügig dimensionierte Holz-Plattform, auf der die Darsteller oder Musikanten in Erscheinung traten. Es bestand die feste Absicht, dass hier auch die Salzburger Festspiele in Erscheinung treten sollten. Die Salzachbucht wurde von der Salzach mit Wasser versorgt und musste deshalb in gewissen Zeitabständen immer wieder gereinigt werden. Den damit beschäftigten Arbeitern ging das immer mehr auf die Nerven und so beschwerten sie sich schließlich beim damaligen Bürgermeister von Hallein. Dieser überlegte nicht lange und ließ die wunderschöne Salzachbucht einfach zuschütten und trockenlegen und damit ruinieren. Dies war das Todesurteil für die einstige sensationelle Wasserbucht. Es gab hier noch einige halbherzige Veranstaltungen, doch dann blieb die geschändete Bucht sich selbst überlassen. Auch die entsetzten Salzburger Festspiele wendeten sich schockiert von ihr ab. Seither verfällt die riesige Anlage – ein für die Stadt Hallein immer mehr und mehr beleidigendes Schandmal. Eine Rettung dieser sensationellen Arena ist nur möglich, wenn ihr fantastischer und begeisternder Urzustand mit der einstigen Wasserfläche wieder hergestellt wird. Man wird ja sehen, wann ein Halleiner Bürgermeister endlich die Initiative ergreift und die geschändete Wasserbucht wieder in ihrer ursprünglich großartigen und hinreißenden Schönheit entstehen lässt. Dann könnte man auch wieder an die Salzburger Festspiele herantreten. – (Odo Stierschneider. Foto: OSt.)

Die in Kupfer getriebene Lügen-Inschrift auf dem schlichten Lügengrab-Grabkreuz ist erfreulicher Weise nur noch schwer zu entziffern: ,,Hier ruhet Herr Franz X. Gruber, Stadtpfarr-Chorregent allhier.‘‘ (Siehe die Schand-Fotos oben). Denn das ist schlicht und einfach eine Lüge. Als der Friedhof rund um die Stadtpfarrkirche aufgelassen wurde, da wurde auch das Grab Franz Xaver Grubers eingeebnet – und damit sein Standort für immer vergessen. Gerüchteweise hieß es immer wieder, das Grab des Komponisten habe sich in der Nähe seines Wohnhauses befunden – ein Beweis dafür wurde freilich bis heute nicht erbracht. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde in der Nähe des Hauseinganges zu Grubers Wohn- und Sterbehaus eine bescheidene, von Natursteinen eingerahmte Grabstätte errichtet. Ein sogenanntes Kenotaph – denn die Grabstätte war leer. Die Grabstätte blieb selbstverständlich auch weiterhin leer. Auch als man sich 1936 dazu entschloss, die allzu einfache Erinnerungsstätte neu zu gestalten. Denn Grubers Weihnachtslied ,,Stille Nacht‘‘ begann, über Ländergrenzen und Meere hinweg, seinen internationalen Siegeszug anzutreten. Ein schlichtes Grabkreuz mit sachlich völlig falscher Metallinschrift, eine einfache Grabeinfassung aus Konglomerat, mehr war in den wirtschaftlichen Notzeiten der 30er Jahre nicht realisierbar. Mehr war denn auch in den bald darauffolgenden Kriegs- und Nachkriegs-Jahren nicht zu erwarten.

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gab es nur einmal eine Aufwertung des leeren Lügengrabes. Odo Stierschneider, damals Herausgeber der ,,Halleiner Zeitung‘‘, ließ an der Vorderseite der Konglomerat-Einfassung des Leergrabes zwei Laternen anbringen. Er hatte es immer als völlig unfassbar empfunden, dass das sogenannte Gruber-Grab, nicht einmal im Advent oder zu Weihnachten Möglichkeit bot, ein wettergeschütztes Kerzenlicht zu entzünden. Die Grabanlage versank deshalb jahrzehntelang jeden Abend ins Dunkel der Nacht. Später, Im Rahmen von Reparaturarbeiten an dem Gedenk-Grab, sorgte Odo Stierschneider dafür, dass noch die dritte Grablaterne angebracht wurde. Er war es übrigens auch, der jahrelang die Fläche zwischen Gedenkgrab und dem Aufgang zum ,,Stille-Nacht‘‘-Bezirk, auf seine Kosten mit zwei attraktiven, bunten Blumenhügeln schmücken ließ.

Einst gab es erfreulicher Weise ernsthafte Überlegungen, das doch recht ärmliche Gedenkgrab aus den 30er-Notjahren zu beseitigen. Stattdessen sollte, verschoben in Richtung Ferchl-Straße und Stadtpfarrkirche, ein künstlerisch gestaltetes Objekt an den Komponisten des weltweit verbreiteten Weihnachtsliedes ,,Stille Nacht‘‘ erinnern. Damit hätte man endlich die peinlichen Lügen rund um das leere Grab aus dem Jahre 1938 beseitigt und ein, dem ,,Stille-Nacht‘‘-Komponist Gruber entsprechendes, Erinnerungs-Objekt erhalten. Aus völlig unverständlichen Gründen, kam es dazu aber bis heute noch immer nicht. Mittlerweile steht Grubers Schein-Grab unter Denkmalschutz. Ob deshalb die erst später angebrachte metallene Grab-Einfassung wieder entfernt werden muss? Und alle Touristen, die zu Grubers dürftigem Gedenk-Scheingrab in Hallein pilgern, sie werden auch in Zukunft schamlos und hemmungslos angelogen: ,,Hier ruhet Herr Franz X. Gruber, Stadtpfarrchorregent allhier.‘‘ – Zu den obenstehenden Fotos: 1. FOTO: Das immer wieder mit Blumen geschmückte Leergrab Grubers. 2. FOTO: Das Grabkreuz am Leergrab Grubers. 3. und 4. FOTO: Die beiden Schrifttafeln auf dem Grabkreuz sind ziemlich unleserlich. Das sollte man doch so bald wie möglich ändern. -- Odo Stierschneider. Fotos: OSt.)

Es ist ein enormer Glücksfall, dass die Salzburger Festspiele neben dem Festspielhaus in Salzburg, noch an einem zweiten Spielort, nämlich auf der Halleiner Pernerinsel, in Erscheinung treten. Dieser beinahe unglaubliche Tatbestand setzt natürlich in Hallein alles in Bewegung, um die Stadt auch weiterhin für die Festspiele attraktiv zu machen. Dies sollte man zumindest annehmen. Deshalb ist von der Stadt Hallein auch zu erwarten, dass ein nach wie vor ärgerlicher, peinlicher und höchst unerfreulicher Tatbestand endlich, endlich in eine positive Richtung gelenkt wird. Es geht um die langgestreckte, optisch unerfreuliche Gebäude-Fassade, hinter der die Festspiele ihre erfreulichen Aktivitäten entfalten. Diese derzeit peinliche und abschreckende Fassade gehört zumindest einigermaßen zu einem einheitlichen Objekt gestaltet. Danach steht ihre farbliche Gestaltung auf dem Programm. Dazu wird man wohl, am besten gemeinsam mit den Festspielen, einen Wettbewerb veranstalten. Jetzt steht nur noch die entscheidende Frage im Raum, wann dieser Wettbewerb stattfinden soll. In 100 Jahren oder in 50 Jahren? In 25 Jahren oder vielleicht doch schon nächstes Jahr? Eine Kontaktaufnahme mit den Festspielen wäre jedenfalls wichtig. Denn wer weiß, vielleicht plant man dort bereits, sich im kommenden Jahr aus Hallein zu verabschieden, weil keine Hoffnung besteht, dass man auf der Pernerinsel endlich hinter einer einigermaßen repräsentativen Fassade die weltweit anerkannte Arbeit verrichten kann. – Die obenstehenden Fotos zeigen Ausschnitte aus der gegenwärtigen ,,Festspielfassade‘‘. Auf dem letzten Foto ist Unfassbares erkennbar: Entlang der Fassade zieht sich ein überdachter Auto-Abstellplatz hin. Ein Horror der Extraklasse. Einfach furchtbar und schrecklich. Im Rahmen der Umgestaltung gehört er ersatzlos entfernt. (Odo Stierschneider. Fotos: OSt)

Zuerst einmal einen aufrichtigen Dank an alle, die sich immer wieder um einen Blumenschmuck am Grabe des Stille-Nacht-Komponisten Franz Xaver Gruber vor der Halleiner Stadtpfarrkirche bemühen. Etwas hat jedoch an der kleinen Grabanlage im Laufe der Jahre erheblich gelitten: Die Grabaufschrift-Tafel am Grabkreuz in Form einer leicht verzierten Metallplatte. Die kaum erhabene Schrift ist im gleichen Farbton wie die Metallplatte gehalten – blankes Metall, das im Laufe der Jahrzehnte eine immer unattraktivere Farbe annahm und daher kaum noch leserlich erscheint. Dazu das obenstehende Foto. Solches hat sich Franz Xaver Gruber wahrlich nicht verdient. Die Oxydationsschäden gehören ausgebessert und die Grabaufschrift müsste sich künftig farblich vom Untergrund deutlich abheben, sodass sie wieder gut sichtbar und gut zu lesen ist. Der jetzige Zustand der Grabaufschrift-Tafel ist jedenfalls eine Blamage für die Stadt Hallein, für die Kirche in Hallein und für alle Freunde des Liedes ,,Stille Nacht‘‘. – (Odo Stierschneider. Foto: OSt.)

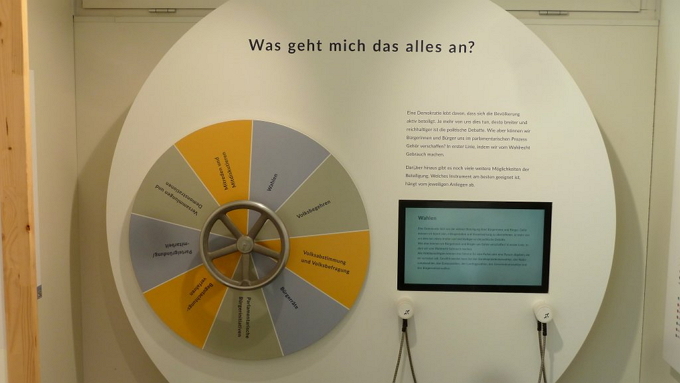

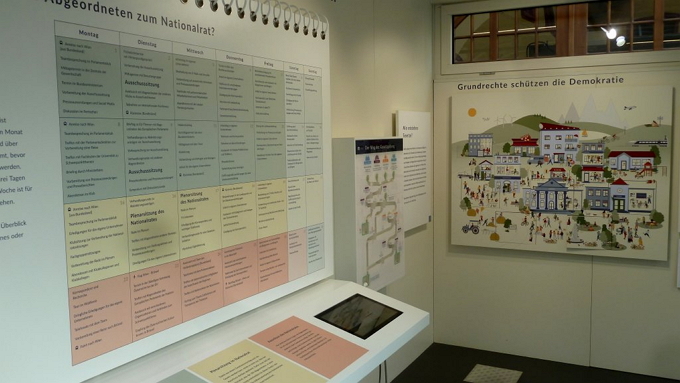

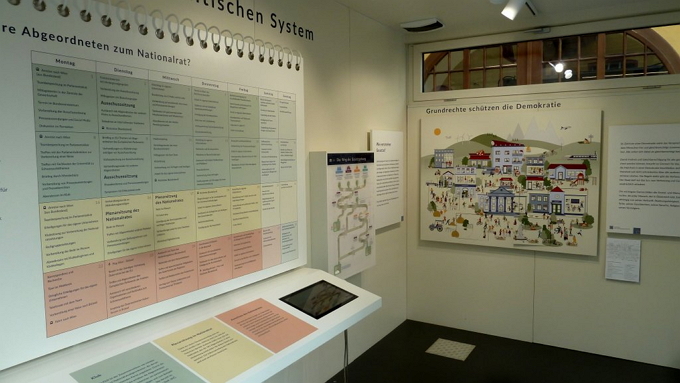

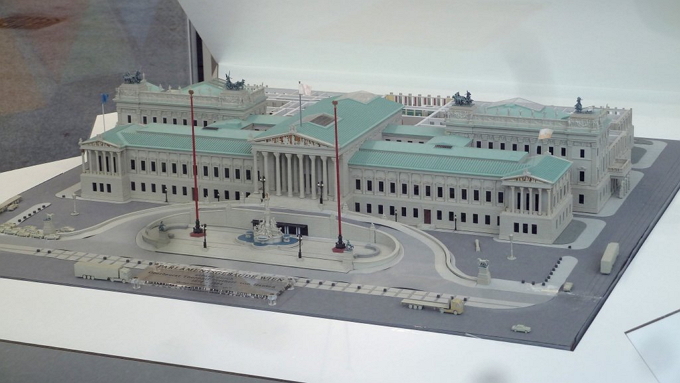

Wenn man neben dem Halleiner Keltenmuseum den Salinensteg Richtung Pernerinsel überquert, dann steht man schon unmittelbar vor dem neu aufgebauten Ausstellungspavillon ,,Haus der Demokratie‘‘, der bis Mitte April geöffnet ist und kostenlos besichtigt werden kann. Die Ausstellung liefert wertvolle Informationen über unser demokratisches Staatsgefüge und vermittelt wertvolles Wissen, welches eigentlich bei allen Österreichern präsent und abrufbar sein sollte. Deshalb ist der Besuch dieses ,,Hauses der Demokratie‘‘ auch allen, denen ihr Heimatland am Herzen liegt, wärmstens zu empfehlen. Man erfährt Sachverhalte, die eigentlich jedem Österreicher geläufig sein sollten und wird mit dem Tatbestand konfrontiert, dass man über viele Sachverhalte betreffend das demokratische Österreich, viel zu wenig informiert ist. Diese kostenlose Ausstellung vermittelt wertvolles Wissen über das österreichische Staatsgefüge und sollte unbedingt von allen Österreichern und Österreicherinnen, egal ob jung oder alt, besucht werden. – (Odo Stierschneider. Fotos: OSt.)

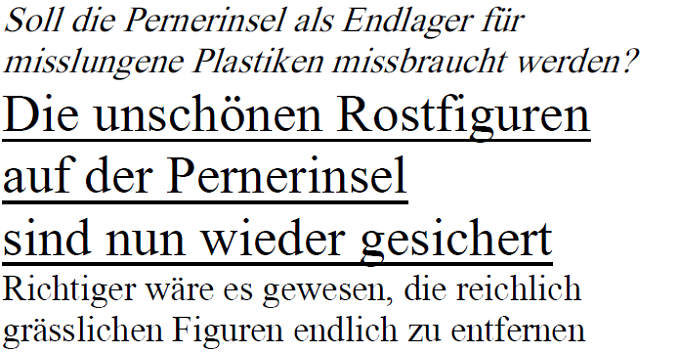

Die beiden grässlichen, schrottreifen Rost-Figuren auf der Pernerinsel, (siehe 1. Foto oben), neben dem Fußgängersteg über die Kleine Salzach hinüber zum Salzstadel, sind mit 4 Schrauben auf einem Betonsockel befestigt. Lange Zeit war dies nicht der Fall, drei der Befestigungsmuttern waren nicht mehr vorhanden, siehe 2. Foto oben. Darauf wurde im ,,Salzschreiber‘‘ mit einem Fotobericht verwiesen. Dieser Bericht machte auch auf die Gefahr aufmerksam, die die Rostfiguren bei Sturm darstellen könnten. Erfreulicher Weise folgten dem ,,Salzschreiber‘‘-Bericht die richtigen Reaktionen. Nun sind wieder alle vier Schrauben mit Muttern gesichert, siehe dazu unsere Fotos 3 und 4 oben. Bravo! Ungeklärt bleibt indessen, was die beiden unschönen Figuren überhaupt darstellen sollen, oder ob sie einen Bezug zur Stadt Hallein besitzen. Eine kleine Hinweistafel macht darauf aufmerksam, dass die Rost-Figuren ursprünglich für den Stadtpark Riedersbach bestimmt waren. Möglicher Weise wurden sie dort als zu hässlich empfunden, wieder entfernt und schließlich auf der Halleiner Pernerinsel endgelagert. Hoffentlich macht dieser unerfreuliche Sachverhalt nicht unter Künstlern die Runde, denn sonst wäre zu erwarten, dass die Pernerinsel in Zukunft als Friedhof für unbrauchbare und misslungene Kunstwerke gänzlich zugemüllt wird. Also deshalb weg mit den grässlichen Rostfiguren, die keinen Bezug zu Hallein haben. Am besten zurück damit von wo sie herkommen, zurück also nach Riedersbach. – (Odo Stierschneider. Fotos: OSt.)

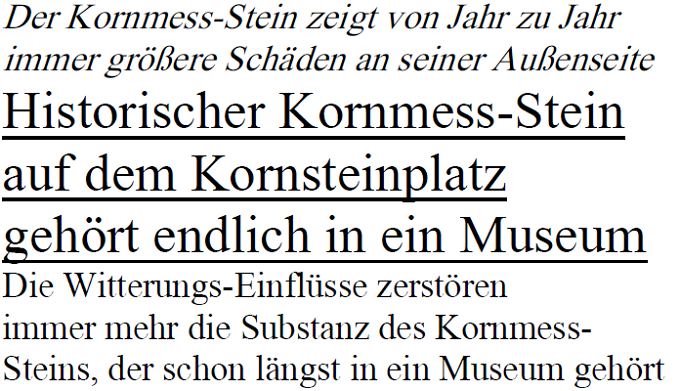

Vom historischen Kornmess-Stein (1. Foto oben) hat der Halleiner Kornsteinplatz seinen Namen bekommen. Seit dem 13. Jahrhundert war Getreide das wichtigste Frachtgut, welches auf den Salzschiffen im Gegenzug Richtung Süden transportiert wurde. Um 1560 wurde in Hallein ein Getreidemarkt errichtet. Der Kornmess-Stein hat längst seine ursprüngliche Aufgabe verloren, er fasziniert aber noch heute durch seinen Anblick. Doch er ist seit Jahren immer mehr durch Schäden gefährdet, die durch Witterungs-Einflüsse immer größer werden. Der Kornmess-Stein gehört entweder überdacht (schlechte Lösung) oder in ein Museum gebracht (bessere Lösung), wo er keiner Witterung ausgesetzt ist. In seinem Inneren bietet er einen besonders unerfreulichen Anblick, hier sammeln sich Schmutz, Abfälle und Regenwasser zu einem widerwärtigen Gebräu (2. Foto oben). Auch die Rinne, von der aus einst das Getreide in Behältnisse abgefüllt wurde, bietet einen höchst unerfreulichen, total verdreckten Anblick (dazu die Fotos 3 bis 7 oben). Langfristig ist der historische Kornmess-Stein durch Schäden an seiner Oberfläche, die durch Regen und Frost immer ärger und umfangreicher werden (dazu die Fotos 8 bis 12 oben), in seinem Bestand gefährdet. Deshalb ist es dringend notwendig, dem Kornmess-Stein in einem Museum einen sicheren Standplatz zu verschaffen. – (Odo Stierschneider. Fotos: OSt.)

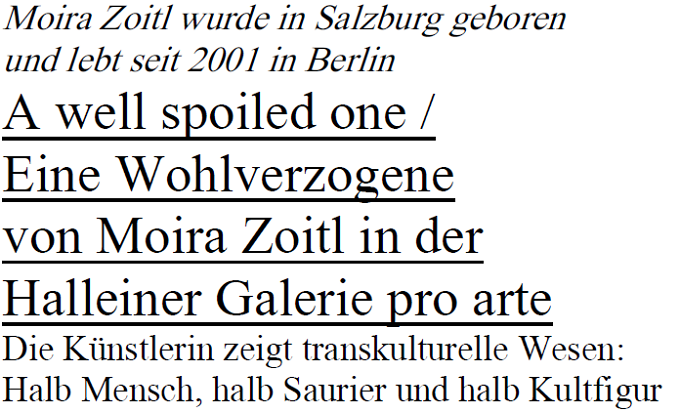

Im Zentrum der Ausstellung ,,A well spoiled one / Eine Wohlverzogene‘‘ in der Halleiner Galerie pro arte, steht die gleichnamige Videoarbeit (2018), die sich mit dem Erwerb von Sprache und dem damit verbundenen kulturellen Lernen von Kindern in der Migration befasst. Moira Zoitl untersucht dabei Sprache als System aus gesprochenen, manuellen und schriftlichen Symbolen, mit denen sich Menschen als Mitglieder sozialer Gruppen und als Teilnehmer*innen verschiedener Kulturen ausdrücken.

Das phönizische Alphabet, das als Grundlage für viele weitere Alphabete gilt, fungiert in der Videoarbeit als kapitelgebendes Element. Es ist der gesetzte gemeinsame Nenner des europäischen sprachlichen Hintergrunds der Künstlerin und der indischen Herkunft ihrer Tochter. Viele der phönizischen Buchstaben haben ihren Ursprung in Bildern und Symbolen, die unmittelbar auf den menschlichen Körper und seine Umgebung verweisen. So leitet sich der Buchstabe Aleph (lat. A) von der stilisierten Darstellung eines Stierkopfes ab, Beth (lat. B) vom Grundriss eines Hauses, Samech (lat. X) von der Darstellung eines Stützpfeilers oder einer (Wirbel-)Säule, oder Ajin (lat. O) von einem stilisierten Auge. Die Buchstaben sind uns demnach eingeschrieben, aus uns heraus entstanden – aus den Bewegungen, Tätigkeiten und Ritualen, die wir tagtäglich performen.

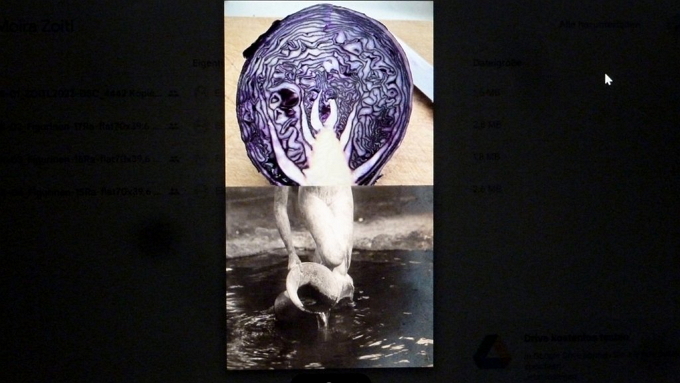

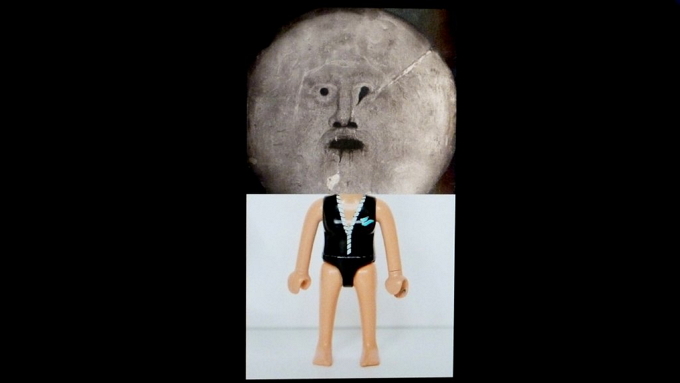

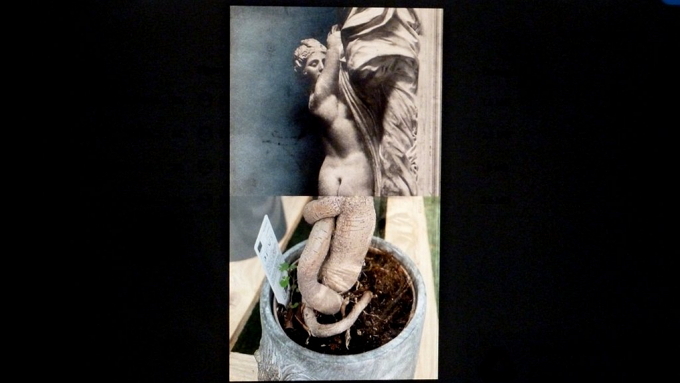

In der seit 2021 fortlaufenden Fotoserie OFF-SET / VER-SATZ verschneidet Zoitl unterschiedliche Figuren miteinander, die im Lernprozess von Kindern als spielerisches Ausdrucksmittel eine wichtige Rolle einnehmen. Die Fotoserie zeigt „Transkulturelle Wesen“ halb Mensch — halb Saurier, halb Kultfigur — halb Plastikfetisch. Neuartige Lebewesen, in denen sich auch immer wieder die vom Menschen gesetzte Grenze zwischen Kultur und Natur auflöst. (Siehe Fotos oben).

Die Videoarbeit muddy wallow [Schlammsuhle] (2024) basiert auf einem Erlebnis in Moira Zoitls Kindheit. Eine vom Sommerregen feucht dampfende Wiese wird zum Schauplatz, an dem eine Reihe von Lebewesen interagieren und in Dialog treten. Das Kind, die Grasnarbe, die Erde, die Stängel beginnen einen vielstimmigen Austausch über ihre prekäre Koexistenz. Die Videoarbeit referiert auf Erfahrungen des Berührens und Berührtwerdens von Natur, dem Kontakt zur Erde, Wettererfahrungen mit der Haut und durch die Haut hindurch. Kindheitserinnerungen, Erlebtes, bei dem die Grenze zwischen der Entität Mensch und der natürlichen Umgebung durchlässig wird. Momente, in denen sich Grenzziehungen auflösen und der menschliche Körper sich auf seine „humane“ Seite besinnt. Denn „Human“ kommt nicht von „Homo“ sondern von „Humus“ wie Donna Haraway schreibt. Dann kann der Mensch aus dem Humus und der Humus aus dem Menschen sprechen. Der Kompost, der Schlamm, die Lacke einen Körper und eine Stimme bekommen.

Artist Statement der Künstlerin Moira Zoitl: Mein persönliches Archiv spielt in meinen Arbeiten eine wichtige Rolle. Es besteht aus einer Vielzahl an Dokumenten und Bildern aus dem erweiterten Familienbestand sowie gesammelten Möbeln und Objekten. Oft sind die Dinge ganz zufällig bei mir gelandet, häufen sich an, wuchern in Schränken und im Lager/Regal. Da niemand aus der Familie Anspruch darauf erhebt oder sich kümmern will, nehme ich mich der Dinge an. Aktiviere sie oder vergesse sie in ihrer Verbannung: in Schachteln, Kästen … Andere Objekte sammle ich aus einem persönlichen Impuls heraus; sie stellen Verbindungen her zu Erlebtem, Emotionen. Wobei meiner sammlerischen Praxis eine gewisse „Undiszipliniertheit“ (Elke Krasny) innewohnt, ähnlich den künstlerischen Forschungen, die ich betreibe. Durch die Vorgehensweise des undisziplinierten Produzierens von Wissen, des „störungshaften Zusammenbringens von Informationen, das nicht immer so legitimiert ist“, wird „die prinzipielle Frage nach der Legitimation von Wissensproduktionsverfahren [gestellt], nach der Bedingtheit und der machtvollen, gewalttätigen Wirksamkeit von Epistemen.“* Insofern betone ich in meinen Arbeiten das Ausschnitthafte, Bewegliche, Chaotische und Disparate der ins Bild gesetzten Dokumente und Gegenstände. Die Objekte, Bilder oder Texte werden hervorgeholt, aktiviert und in neue Kontexte transferiert. In den Zusammenhängen der unterschiedlichen Projekte entstehen so zyklisch immer wieder neue Lesarten.

KURZBIOGRAFIE:

Moira Zoitl ist in Salzburg geboren und lebt und arbeitet seit 2001 in Berlin. Sie studierte 1987-1990 am Mozarteum Salzburg, 1990-1997 an der Universität für angewandte Kunst Wien und 1997 an der Universität der Künste, Berlin. 2004 erhielt sie das Österreichische Staatstipendium für Bildende Kunst. 2020 ein Arbeitsstipendium von Stiftung Kunstfond, Bonn/D. 2021 das Jahresstipendium für Bildende Kunst des Landes Salzburg/A. Ausstellungen: «Moira Zoitl—According to blueprint», Schwarzsche Villa, Berlin, D. 2018/2019 & Stadtgalerie Salzburg, A. 2019. «Moira Zoitl: Küchen Torso – von der Reduzierung der Schritte», alpha nova&galerie futura, Berlin, D. «Robert Gschwandtner & Moira Zoitl», Paolo Maria Deanesi Gallery, Trento (2024). Festivals u.a.: Festival Steirischer Herbst, Graz, A (2000, 2016), 3. Guangzhou Triennale in China (2008), Festival Rencontres Internationales in Paris (2011) und Videonale.16 at Kunstmuseum Bonn (2017), sowie zuletzt: 39. Kasseler Dokfest DE (2022), on-ART POLAND Festival (2022), BIDEODROMO 2022 Festival, Bilbao/Spain, 11th Delhi Shorts International Film Festival-2022, 40th A solo Art Film Festival, IT (2023). www.moirazoitl.com. – (Elke Krasny).

Die einstige Salzachbucht in Hallein mit ihrer Wasserfläche -- einzigartig, unvergleichlich, einfach großartig und sensationell. Darauf schwamm eine große Holzplattform für die Präsentation von Lesungen, Musik- und Gesangs-Darbietungen sowie von Schauspiel-Aufführungen – alles unvergleichlich, einzigartig, sensationell und einfach großartig. Damals verfügte die Salzachbucht um weitere drei umlaufende Sitzstufen mehr und um einen abschließenden Rundweg um die damalige Wasserfläche – großartig, sensationell, einzigartig und hinreißend. Sogar die Salzburger Festspiele planten in der begeisternden Bucht bereits Aufführungen (!), doch dann brach die Fehlentscheidung eines Halleiner Bürgermeisters und Landeshauptmann-Stellvertreters in voller Wucht über die herrliche Anlage und über alle Kulturfreunde nicht nur in der Stadt Hallein herein.

Der fehlentscheidende Bürgermeister ließ die beeindruckende Wasserfläche einfach mit Erdmaterial zuschütten und damit trockenlegen – man erwartete sich eine bessere und häufigere Nutzung der trockengelegten Fläche. Doch genau das Gegenteil trat ein. Der Reiz der einstigen Salzachbucht war total zerstört, auf dem trockenen Areal versuchten sich vergeblich noch ein paar Veranstalter, doch schließlich blieb die einst sensationelle und nun völlig reizlose Anlage sich selbst und damit ihrem Verfall überlassen. Die verheerende und katastrophale Bilanz: Es war und ist die bisher größte Katastrophe, die jemals über die Kulturstadt Hallein hereinbrach.

Der gegenwärtige Zustand der einst begeisternden Salzachbucht ist jedenfalls eine grandiose Schande für die Kulturstadt Hallein. Dazu oben einige Beispiel-Fotos aus der seit Jahren ungepflegten Anlage, die durch brutale Gewaltakte und mangelnde Pflege immer mehr zum skandalösen Schandobjekt der Stadt Hallein verkommt. Betrachten Sie dazu die Fotos 1 bis 8. Es ist völlig unfassbar, was alles in den vergangenen Jahren der Salzachbucht angetan wurde. Das 9. und letzte Foto zeigt es besonders deutlich, dass die beiden Stufen, welche die Sitzreihen durchschneiden, ursprünglich weiter in die Tiefe hinunterreichten. Drei zusätzliche Sitzreihen beziehungsweise sechs Stufen an den beiden Stiegen ging es weiter hinunter bis zur Wasserfläche, auf der eine große Holzplattform schwamm, auf der die Darsteller von unterschiedlichsten Aufführungen in Erscheinung treten sollten. Diese Plattform war übrigens bereits von den Salzburger Festspielen finanziert worden (!), die bekanntlich auch in der Salzachbucht in Erscheinung treten wollten!

Das ganze peinliche Elend der einstigen Salzachbucht lässt sich nur aus der Welt schaffen, indem die Stadt Hallein den ursprünglichen, prachtvollen Zustand der einst wassergefüllten Bucht wieder herstellt. Ein Vorhaben, welches sich, völlig egal, aus finanziellen Gründen wohl über mehrere Jahre hinziehen wird. Wenn man dazu nicht bereit ist, dann gilt es wohl, die einstige Salzachbucht einfach zuzuschütten – es wäre eine weitere unfassbare und skandalöse Kulturkatastrophe für die Stadt Hallein, für ihre Gäste und Bewohner. – (Odo Stierschneider. Fotos: OSt.)

Zwei Mittelschüler stehen auf der schmalen Brücke, welche die Salzachbucht überspannt und unterhalten sich lebhaft über die beidseitigen, im Erdmaterial endenden Stufen. Dazu unsere Fotos oben. Browny (mit braunem Anorak) zu Blacky (mit schwarzer Jacke): ,,Man müsste einmal nachgraben um zu sehen, wie viele Stufen hier eigentlich begraben sind.“ Blacky: ,,Im Salzschreiber habe ich gelesen, dass drei der großen Sitzstufen-Reihen zugeschüttet wurden. Das entspricht etwa 5 bis 6 der Stiegenstufen.“ Browny: ,,Weißt Du, warum diese riesige Bucht überhaupt zugeschüttet wurde?“ Blacky: ,,Früher einmal war diese jetzt trockengelegte Bucht mit Wasser gefüllt. Damals waren die jetzt vergrabenen drei Sitzreihen und ein Gehweg um die damalige Wasserfläche, der sich an die letzte Sitzreihe anschloss, voll benützbar. Auf der Wasserfläche schwamm eine große Holzplattform, auf der Musiker und Schauspieler in Erscheinung traten.“ Browny: ,,Wieso gibt es das alles nicht mehr?“ Blacky: ,,Ich muss noch etwas Wichtiges ergänzen. Diese Wasserfläche, umgeben von den großartigen Sitzreihen, war so faszinierend, dass sogar die Salzburger Festspiele in der damaligen Wasserbucht Aufführungen planten!‘‘ Browny: ,,Ein grandioser Wahnsinn. Wieso ist es dazu nicht gekommen?‘‘ Blacky: ,,Zuvor noch etwas Wichtiges: Wie ernst es den Festspielen mit einer Präsenz in der Wasserbucht war, ist daran zu erkennen, dass sie bereits die schwimmende Holzplattform bezahlt hatten! Wieso diese hinreißende Kultursensation nicht zustande gekommen ist, lag daran, dass der damalige Halleiner Bürgermeister eines Tages die Wasserbucht brutal und ohne jedes Verständnis, einfach zuschütten ließ – ein Barbarenakt, unter dem die einst sensationelle Wasserbucht und die Kulturstadt Hallein noch heute leiden.“ Browny: ,,Warum um Himmels Willen hat man denn das Erdmaterial nicht schon längst aus der Bucht wieder entfernt?“ Blacky: ,,Das ist eine wirklich gute Frage. So gut, dass man sie unbedingt den dafür Verantwortlichen stellen müsste.“ -- (Odo Stierschneider. Fotos: OSt.)

Die Halleiner Pernerinsel, das einzige Insel-Juwel im Verlauf der Salzach, ist gegenwärtig dicht verbaut, so dass von einer Insel-Glückseligkeit keine Rede sein kann. Ein Betrieb im Norden der Salzach, eine unerfreuliche, über die ganze Insel führende Straße, über die auch Schwerlastverkehr donnert, ein riesiger, schrecklicher Auto-Parkplatz, die wichtige einstige Saline, in der einst Salz produziert wurde, daneben die Salinenkapelle, ein weiterer Auto-Abstellplatz, vorwiegend für die Kunden des im Süden der Insel errichteten Einkaufsmarktes – man erkennt, von einer Insel-Glückseligkeit war hier nie die Rede und wird es wohl innerhalb absehbarer Zeit auch nicht sein.

Auf eine geschmackvolle Gestaltung der Insel wurde immer nur bruchstückweise Wert gelegt und so müssen auch heute noch die Besucher der inzwischen erfreulicher Weise auch hier angesiedelten Salzburger Festspiele noch immer ein Gebäude betreten, dessen entsetzliche Fassade ein einziger Albtraum, ein einziger Horror ist. Wann dieses, die Stadt Hallein blamierende Schreckensobjekt endlich eine optisch zufriedenstellende Fassade erhält, steht in den Sternen. Um diesen Fassaden-Wahnsinn noch schrecklicher zu machen, wurden entlang der Fassade auch noch überdachte Autoabstellplätze angelegt – ein kompletter Horror, hinter dem Festspiel-Aufführungen stattfinden! Wenn diese Fassade nicht in absehbarer Zeit in eine repräsentative Festspiel-Fassade umgewandelt wird, ist wohl mit einem Abzug der Festspiele aus Hallein zu rechnen. Ein Wahnsinn!

Einen massiven Angriff auf das Erscheinungsbild der Pernerinsel stellt natürlich der große Parkplatz vor der schrecklichen Festspielfassade dar. Damit wird die gesamte Pernerinsel und speziell ihr Festspielbereich optisch ruiniert. Der Parkplatz gehört von der Insel verlegt, so dass hier eine mustergültig gestaltete Erholungs- und Flanierfläche entstehen kann, als passendes Umfeld zu den Festspielen. Auf lange Sicht gesehen gehört auch der Einkaufsmarkt am südlichen Ende der Pernerinsel abgesiedelt, auch hier müsste eine mustergültig gestaltete Erholungsfläche als Puffer zur Stadtbrücke entstehen.

Noch immer ist ein erheblicher Teil der Festspielinsel von schrecklichen Mauern umgeben – die letzten Zeugnisse aus jener Zeit, als die Salzburger Erzbischöfe noch vom Halleiner Salz profitierten und nach ihren Kontrollbesuchen auf dem Dürrnberg sich auf der für die Öffentlichkeit gesperrten Pernerinsel, die komplett (!) von Mauern umgeben war, erholen konnten. Heute ist bereits ein Teil der Mauern abgerissen und es ist zu hoffen, dass die gesamte Pernerinsel rundum einmal durch formschöne Gitter abgesichert sein wird. Das wird auch ihrem Erscheinungsbild guttun. Man erkennt, auf der Pernerinsel stehen noch wichtige Vorhaben bevor. Ihre Realisierung kommt voll und ganz der Stadt Hallein zugute und wer weiß, vielleicht empfindet man auf einer künftig gepflegten Pernerinsel sogar herrliche Insel-Glückseligkeit.

Zu den obenstehenden Fotos. FOTO 1: Die entsetzlichste Fassade weltweit, hinter der Festspiele veranstaltet werden. FOTO 2: Der grauenvollste Horror weltweit: Schäbige Parkplätze direkt entlang der Festspielfassade, das gibt es nur in Hallein. FOTO 3: Die scheußlichen Mauern auf der Pernerinsel hätten schon längst abgerissen werden müssen. FOTO 4: Teilweise wurden bereits die grauenhaften Mauern durch Eisengitter ersetzt. Wann folgt endlich der Rest? FOTO 5: Die abstoßende Schreckens-Fassade, hinter der Festspiele geboten werden, müsste endlich zu einer anspruchsvollen Festspiel-Fassade ungestaltet werden. – (Odo Stierschneider. Fotos: Ost).

Die Salzachbucht ist eine Schande, fand der Halleiner SPÖ-Stadtparteivorsitzende Walter Reschreiter bereits im Jahre 2010, also vor bereits immerhin 14 Jahren! Weitere 20 Jahre zuvor wurde die großartige Salzachbucht unter Bürgermeister Franz Kurz als sensationeller Veranstaltungsort errichtet, um den sogar die Landeshauptstadt Salzburg die Stadt Hallein beneidete. Denn ursprünglich verfügte die Salzachbucht über drei weitere Sitzstufenreihen, diese waren durch einen großzügigen, plattenbelegten Rundweg von einer schönen Wasserfläche getrennt, auf der eine elegante Veranstaltungsfläche aus Holz schwamm. Hier waren Konzerte und Theateraufführungen geplant und geradezu sensationell, hier sollten auch Aufführungen der Salzburger Festspiele stattfinden – deshalb hatten die Festspiele auch bereits die schwimmende Veranstaltungsfläche finanziert!

Doch dieses Wunder scheiterte an der kulturellen Blindheit des damaligen Halleiner Bürgermeisters. Die Salzachbucht füllte sich in größeren Zeitabständen immer wieder mit Kies und Sand und musste deshalb von dem eingeschwemmten Material befreit werden. Dies ging den damit beschäftigten Arbeitern so auf ihr sensibles und empfindsames Seelenleben, dass sie sich beim damaligen Halleiner Bürgermeister beschwerten. Anstatt sie hinaus zu werfen, zeigte dieser größtes Verständnis für das Leid der Arbeiter und fasste einen Entschluss, der zu den größten Bürgermeister-Fehlentscheidungen in der Geschichte der Stadt Hallein zählt. Er ließ die Wasserfläche der Salzachbucht einfach zuschütten und damit trockenlegen. Dadurch war die ganze Anlage ruiniert, schon bald gab es hier keine Veranstaltungen mehr. Das einstige, geradezu unfassbare und sensationelle Wunder Salzachbucht, verfällt nun schon seit Jahren immer mehr und mehr. Und niemand an den Entscheidungshebeln in Hallein, schert sich darum.

Schon der einstige SPÖ-Stadtparteivorsitzende Reschreiter machte angesichts der immer mehr verkommenden, trockengelegten Salzachbucht den Vorschlag, man sollte den ganzen Krempel einfach zuschütten. So weit ist es erfreulicher Weise doch nicht gekommen. Die nicht mehr genützte Salzachbucht entfaltete sich zur größten Blamage für die Kulturstadt Hallein. Dies ist natürlich ein starkes Argument um sich mit der weiteren Zukunft der einst sensationellen und hinreißenden Wasserbucht auseinanderzusetzen. Eine sinnvolle Zukunft der riesigen Kulturanlage kann nur darin bestehen, dass ihre bis heute unvergessene Glanzzeit wieder hergestellt wird. Also: Entfernung des Erdmaterials, mit der die einst begeisternde Anlage zugeschüttet wurde. Bis hinunter zur einstigen Wasserfläche, welche wieder hergestellt werden muss. Das Ganze könnte in mehreren Jahres-Etappen erfolgen, so dass die Finanzierung erträglich wird. Ist der einstige Originalzustand wieder hergestellt, dann sollte ein Gespräch mit den Salzburger Festspielen stattfinden. Vielleicht wäre man dort an einer neuerlichen Präsenz in der wieder hergestellten Salzachbucht interessiert. – (Odo Stierschneider. Foto: OSt.)

Dies ist also die Fassade des Kulturtempels auf der Halleiner Pernerinsel (siehe erstes Foto oben), hinter der auch jedes Jahr großartige Aufführungen der Salzburger Festspiele stattfinden. Man muss dieser weltberühmten Opern- und Schauspiel-Institution aufrichtig dankbar sein, dass sie trotz dieses rufschädigenden Fassaden-Zustandes bisher immer wieder bereit war, auch in Hallein Aufführungen zu bieten. Doch man sollte die Geduld und die Verständnisbereitschaft der Salzburger Festspiele angesichts dieser riesigen, entsetzlichen Fassade nicht überstrapazieren. Wie entstand überhaupt diese unerfreuliche Fassade, deren deprimierende graue Farbe in krassem Gegensatz zu den drei übrigen Fassaden des einstigen Salinen-Komplexes steht, die mit ihrer orangefarbigen Grundfarbe und den braunen Fenster-Umrandungen (siehe 2. Foto oben), einfach großartig sind?

Der einstige Salinenkomplex war wesentlich größer als heute und umfasste zusätzlich den gesamten, derzeitigen großen Parkplatz vor der Festspielfassade. Eines Tages brach Feuer aus und zerstörte diesen nördlichsten Salinenteil, der bedauerlicher Weise nicht mehr aufgebaut wurde. Die Brandruinen (siehe drittes Foto oben), wurden abgerissen und auf der leeren Fläche entstand der zwar praktische große Parkplatz, der jedoch die Insel optisch erheblich entwertet und eigentlich gar nicht hierher gehört. Die heutige schreckliche Festspielfassade, deren ungünstiger optischer Eindruck durch die deprimierende Farbe Grau noch verstärkt wird, war einst mit ihren ursprünglichen Innenmauern überhaupt nicht sichtbar.

Also: Die Kulturstadt Hallein steht nun vor der Aufgabe, diese reichlich unschöne Fassade mit ihren schrecklichen, überdachten Parkplätzen, die niemals als Fassade gedacht war, formal und farblich endlich zu einer Festspiel-Fassade umzugestalten. Dazu gehört ein internationaler Gestaltungs-Wettbewerb her (vielleicht gemeinsam mit den Festspielen?), mit dessen Hilfe sowohl die Struktur als auch die farbliche Gestaltung der großen Fassade festgelegt werden müssten. Diese Fassade wäre wohl in Zukunft ein weithin sichtbares Symbol für die Kultur- und Festspielstadt Hallein.

In engem Zusammenhang steht damit die Frage nach dem weiteren Bestand des praktischen, aber entsetzlichen, riesigen Parkplatzes auf der Pernerinsel direkt vor der Festspielfassade. Die einfachste Version lautet natürlich: Loss man hoid oafoch so wiara is! Natürlich ist der große Parkplatz auf der einzigen Salzachinsel eine enorme Katastrophe, hier hätten ganz andere Vorhaben realisiert werden müssen. Wie immer in solchen Fällen geht es darum, dass auch die Stadtpolitiker und Stadtpolitikerinnen der Meinung sind, dass der völlig unpassende Parkplatz vor dem Festspiel-Gebäude endlich aufgelöst gehört, um Platz für eine erfreulichere Initiative zu schaffen. – (Odo Stierschneider. Fotos: OSt.)

Zwischen dem heutigen Stille-Nacht-Museum und der Halleiner Stadtpfarrkirche wurde einst Franz Xaver Grubers falsche Symbol-Grabstätte errichtet. Seine tatsächliche Grabstätte ist unbekannt, vermutlich wurde Gruber (Foto oben) irgendwo entlang der Fassade seines Wohnhauses, dem heutigen Stille-Nacht-Museum, begraben. Exakte Nachforschungen, etwa durch einen schmalen Suchgraben entlang der Hausfassade, wären längst überfällig. Auf dem einige Meter davon entfernt errichteten Scheingrab ist folgende, nicht korrekte Grabinschrift zu lesen: ,,Hier ruhet Herr Franz X. Gruber, Stadtpfarrchorregent allhier, geboren 1787 in Hochburg, gestorben 1863 in Hallein.‘‘ Auf sein weltbekanntes Weihnachtslied ,,Stille Nacht, Heilige Nacht‘‘ gibt es nicht den geringsten Hinweis. Diese außerordentliche Grabstätte wäre in den finsteren Nächten unsichtbar, hätte nicht Odo Stierschneider, damals Herausgeber der wöchentlich erscheinenden ,,Halleiner Zeitung‘‘, heute Gestalter des Internet-Mediums ,,Der Salzschreiber‘‘, an dem Scheingrab auf seine Kosten drei Grablaternen anbringen lassen. – (Odo Stierschneider. Foto: OSt.)

Unfassbar: In der durch ihre Größe immer wieder imponierenden einstigen Halleiner Wasserbucht an der Salzach, sind die Kräfte der Zerstörung ungehindert am Werk. Ursprünglich hatte dieses, in Hallein gar nicht vorstellbare Wunderwerk, noch drei zusätzliche Sitzreihen und bei den beiden Stufenabgängen (dazu unsere ersten 2 Fotos oben) sechs zusätzliche Stufen aufzuweisen. Sie führten hinunter zur ursprünglich vorhandenen Wasserfläche. Rund um diese Wasserfläche führte ein Gehweg und auf der Wasserfläche schwamm eine große Bühne. Das alles war so hinreißend, so begeisternd, dass die Salzburger Festspiele die feste Absicht hatten, in diesem sensationellen Umfeld mit Aufführungen in Erscheinung zu treten! Hallein hatte die einzigartige Chance Festspielstadt zu werden! Aber einer dramatischen, folgenschweren und völlig falschen Anordnung eines einstigen Bürgermeisters der Stadt Hallein zufolge, wurde die Salzachbucht trockengelegt. Auf der leeren Schotterfläche gab es noch einige vergebliche Versuche, diverse Veranstaltungen durchzuführen. Seither steht die riesige Anlage leer und verfällt, verkommt und verdreckt immer mehr (dazu unsere Fotos 3 und 4 oben). Ein riesiges Schand-Objekt. Und niemand in Hallein versucht, diese dramatische Situation zu ändern. Dabei ginge es lediglich darum, die einstige Wasserfläche durch Entfernung des eingebrachten Kies- und Sandmaterials wieder herzustellen. Die freigelegten Sitzreihen (aber auch alle anderen) gehören gereinigt und die verschiedenen Kleinschäden an den Marmorplatten der Sitzreihen gehören saniert. Dann hätte Hallein wieder seine sensationelle und einzigartige Wasserbucht für diverse Veranstaltungen zur Verfügung. Ist wirklich niemand in der Stadt Hallein daran interessiert? Kein Politiker der Stadtgemeinde? Keiner der Kulturschaffenden in Hallein? Findet niemand in Hallein die Möglichkeit aufregend, dass in der renovierten Salzachbucht Aufführungen der Salzburger Festspiele stattfinden könnten? – (Odo Stierschneider. Fotos: OSt.)

Auf ihre Fläche bezogen, gehört die Schand-Salzachbucht zu den größten Bauwerken in der Stadt Hallein. Das einstige Sensations-Objekt, um welches Hallein sogar von der Stadt Salzburg beneidet wurde, die immer wieder darauf verwies, dass ein derartig sensationelles Objekt unbedingt in die Stadt Salzburg und nicht nach Hallein gehört hätte, ist mittlerweile schon seit geraumer Zeit – völlig unverständlich -- seinem immer weiter fortschreitenden Verfall preisgegeben. Ein Wahnsinn, ein Horror, ein Kultur-Skandal, ein unfassbares, unentschuldbares Versagen der dafür Verantwortlichen.